ショートストーリー[運命廻放編]

[ 2015.09.10 掲載 / 2018.03.07 更新 ]

ブースターパックバックストーリーです。

より細かいストーリーや背景設定について触れたい方は、

おもな登場人物などの項も合わせてご覧ください。

[ 2018.03.07 追記 ]

・運命廻放編[ side. RED ]を更新しました。

B20-23 運命廻放編

「俺は神をも超え、春日を救う。

そのためなら、どんなことも厭わない」

魔人マンモンと成り果てた妹・黒崎春日を人間へ戻すための手段は唯一。

仮面と魂のリンクを切断することのみ。容易くはない。

赤の世界の技術だけでは到底足りない。

仮面を創造した黒の世界のみならず、無数の知識が必要であると黒崎神門は考えていた。

「春日は反省しました。以前のように仲良くしましょう、みか兄様。

皆様もどうぞよろしく!」

数刻前には兄の生命を奪おうとしていた春日が、一同へ深く頭を下げた。

肌や衣服は神門をかばって生命を落とした都城出雲の返り血に染まっている。

そんな妹を神門は笑顔で受け入れ、倉敷世羅は飛び跳ねて喜んだ。

サングラスをつけた謎の女性も腕を組んで様子を見守るが、その頬は緩んでいる。

アレキサンダーだけが異様な状況を冷静に受け止め、渋面を浮かべていた。

◆ ◆ ◆ ◆

時間を少し遡る。

蝶ヶ崎ほのめと世羅は、ついに神門の元へ辿り着いた。

「ようやく会えましたの。永遠のライバル、黒崎神門!」

「誰だ貴様は?」

指を突きつけドヤ顔のほのめを振り返りもせず、神門は言った。

「フッ。その反応、想定の範囲内ですわ。

アタシは蝶ヶ崎ほのめ。二度と忘れないようメガネの裏に書いとけですの!」

あらかじめ考案しておいた啖呵を切り終えたほのめは、神門の隣へススッと近づくと、小声で囁いた。

「都城」

「……見たのか」

「亡骸を背負ったパートナーゼクスらしき女性を、さっき」

世羅と遊んでいる春日へ一瞬だけ視線を送り、神門はきっぱりと答えた。

「俺が殺った」

「理由は?」

「邪魔だったのでな」

「本当に?」

「それ以上でも、以下でもない」

「……そう。残念ですの。

どんなに冷血でも、人の道を踏み外す男ではないと信じてましたのに」

ほのめは唇を噛み、背を向けた。

「世羅、びんが、行きますわ。用事は終わりですの」

「えー」

「出雲って人、悪者じゃなかったのに……。

黒崎神門に関わると、ろくなことないし」

ほのめたちと出雲は、自衛隊北九州方面隊で防衛戦をともにした関係である。

さほど懇意ではなかったにせよ、記憶に残る彼は正義感が強く真っ直ぐな青年だった。

ならば、その出雲を殺めた神門は――

未来における神門の人物像を知る迦陵頻伽は、現代の神門も悪であると断定した。

「世羅、はやく。行きますわよ」

「どうして、みかにいやかすてらと一緒にいたらいけないの?

せっかく会えたのに! いま、一緒に海水浴する約束もしたとこなのにっ!!」

「海水浴ならあたしが付き合うし」

憤慨する世羅を迦陵頻伽がなだめ、ほのめは素朴な疑問を口にした。

「かすてら?」

「春日ちゃんのこと! そんなのも分からないの!?」

「無茶言うな。……世羅、アタシの話をよく聞いて、よく考えて。

あの子はどう見ても異常ですの。いまだって初めて会った時以上に血まみれですわ」

ほのめは確信していた。

出雲を殺したのはあの子。

神門は妹の罪をかぶった。

「何故だか、分かる?」

ほのめは自問するような気持ちで、世羅に問いかけた。

「また転んじゃったんだって」

「んなわけあるか!」

「だってそう言ったもん! だから、せらがドジっ子なかすてらの面倒見ないと!」

子供の世羅に敢えて真実を告げる必要もない。

そう考え直したほのめは妥協案を示すことにした。

「んー……だったら提案ですの。

しばらくアンタは黒崎兄妹と好きに遊んでて結構ですわ。ただし!」

世羅は真剣な表情で次の言葉を待った。

「ひとつ、身の危険を感じたらすぐに逃げること。

ひとつ、アイツらの動きを内緒でアタシへ報告すること」

「ほーこく? どーして?」

「スパイごっこですの」

「シシシシマに聞いた忍者みたいで楽しそう! 分かった!」

隣人の死を踏み越えてまで、神門はなにかを成そうとしている。

それがもし凶行ならば、未然に防がなくてはならない。

ほのめは立ち向かう決意を新たにするのだった。

◆ ◆ ◆ ◆

「というわけで、せらはみかにいについてく!」

「どういうわけだ。

俺は構わんが、蝶ヶ崎と一緒じゃなくてもいいのか?」

「だいじょーぶ! せらはスパイだから!」

ものの1分でバレた。

ほのめと迦陵頻伽が仲良くしゃがみ込み、頭を抱える。

「そんなことより、みか兄様」

「あの女は何者だ」

よろよろと立ち去ったほのめとは逆方向を、春日とアレキサンダーが指し示す。

怪しさを具現化したような女性が物陰で息を潜めていた。

「ほんとだ。サングラスとマスクした女がいる」

「知らん。蝶ヶ崎に比類し得る不審人物がいたとは、世も末だな」

「貴様、姿を現せ!」

アレキサンダーに槍の切っ先を向けられた女性が、物陰から歩み出た。

「ブレイバー風情に見つかるなんて……しくじったわ」

「違います。先に発見したのは春日です」

「いや、余だが?」

「みか兄様、春日はくやしいです!」

「ああ、そうだな。少し黙っていてくれ」

妹をたしなめる神門を一瞥。

白衣を羽織ったスレンダーな女性はマスクを外し、名乗りを上げた。

「私はセーラ。貴方をよく知る者よ、黒崎ハカセ」

Illust. 狗神煌,匈歌ハトリ,希,萩谷薫

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

黒の世界のブラックポイントを望む関東地方の奥多摩某所に、それはあった。

妹を人間に戻すため、すべてを敵に回してでもあらゆる叡智を身に付けると決めた、黒崎神門のアジトである。

神門を崇拝する若干名のマイスターが廃墟や廃材を利用して砦を造り上げ、彼を招致した。

当初、神門は拠点を持つつもりなどなかったが、ここ数週間で状況は一変している。

少し前までパートナーとふたりで行動していたとは思えないほど、急激に大所帯となったのだ。

そして、彼と行動を共にする者たちは、それぞれが理由を抱えている。

アレキサンダー

言わずと知れた神門のパートナーゼクス。

人類の王となる野望の先導者として、神門を軍師に据えた。

倉敷世羅(中央)

神門を兄のように慕い、春日と友情を結ぶ、ゼクス使いの少女。

ギガンティックのオリハルコンティラノをパートナーゼクスに連れている。

黒崎春日(右)

血のつながりはないが、世羅と瓜二つの少女。神門の妹。

神祖の強欲の仮面をかぶった彼女は魔人マンモンと成り、歪んだ愛ゆえに兄や周辺人物の生命を狙う。

倉敷博士(左)

赤の世界の高度な技術を有する天才科学者《三博士》のひとり。

世羅が大人になった姿だが、その正体を伏せ、セーラを名乗っている。

最強のギガンティック・暁十天を従える。

都城出雲(右)

義理堅く軍人気質の男。かつては神門を慕い、忠実な右腕として動いていた。

神門の抹殺を目論んでいた春日(マンモン)の魔の手からかばう形で生命を散らす。

ガーンデーヴァ(左)

赤の世界に不義理を為した神門を断罪するべく、ゼクス使いの都城出雲と行動していたマイスター。

出雲を復活させるためにプライドをかなぐり捨て、神門を頼る。

スダルシャナ(右)

最高峰の武具製作技術を持つマイスター《創星六華閃》のひとり。

ガーンデーヴァの妹分であり、彼女を追って自衛隊北九州方面隊から飛び出して来た。

影響力は弱まりつつあるが、神々が神域の果てに追放されたいまなお、神ナナヤの影響下にある。

ルスティン(左)

自衛隊北九州方面隊の武具研究所を独断で一般開放した責任を問われ、心ないマイスターにより追放された元所長。

強行の理由は、一時期、九州にあった緑の世界のブラックポイントから出現した、プラセクト群に対抗するため。

スダルシャナに引っ張られる形でガーンデーヴァに合流し、そのまま神門のアジトへ身を寄せている。

マイスターたち

ある者は所長の地位を追われたルスティンを心配して。

ある者は志半ばで生命を落とした出雲のうわさを聞きつけ。

ある者は傍若無人な神門の人となりに心酔し、関東へ流れ着いた。

ブレイバーたち

ジャンヌダルクら、自衛隊北九州方面隊に所属するブレイバーの一個大隊。

関東を目指し東征していたが、緑の世界との身勝手な密約など度重なる神門の横暴に疑問を抱いていた。

神門と別行動となり北陸で駐屯していたところ、生前の出雲に九州へ戻るよう命令されたが、彼の死を聞きつけたマイスターとともに引き返し、関東へ到達した。

出雲の復活を望むガーンデーヴァの手前、神門の糾弾は控えているものの、アジトにおける不穏分子となっている。

◆ ◆ ◆ ◆

「とんでもない勢力になったものね」

大量の書物を読み解いている神門へ、セーラが語りかける。

「ああ。俺にも想定外だった」

「半数以上が都城出雲って人の死をきっかけに動いたのよね。なかなかのカリスマじゃない」

「つくづく惜しい男を亡くしたものだ。……そういうおまえは、何故ここにいる?」

「ほっとしたの。あなたが変わってなかったから」

しばらく前まで、セーラは悔恨の坩堝に呑まれていた。

狂気に陥った黒崎博士が赤の世界を崩壊へ導きゆくのを、止められなかったことを。

ブレイバーを根絶やしにし、場合によっては並行過去世界の神門を亡き者にすることさえ考えていた。

黒崎博士が狂気に陥るきっかけとなったのは、妹・春日の死。

だが、並行過去世界における彼女は、魔人化していたものの存命中。

神門も正気を保っていたため、少なくとも赤の世界の史実はなぞらないと、セーラは判断した。

「その都城出雲さんを復活させるって聞いたけど、本気?」

「なにが言いたい」

「どれだけ時間をかけるつもりなの?

黒の世界のブラックポイントの間近で、いつ襲撃されてもおかしくないのに」

「ブレイバーどもがなんとかするだろう。戦うために生まれてきたような奴らだ」

「敗ける心配はしてないわ。こんな環境で満足に研究できるのかって話よ。妹さんにも生命を狙われてるのよね?」

「そうだな。オリハルコンティラノを暴走させて、俺を踏み潰そうとしたこともあった。可愛い悪戯の範疇だがな」

「ちゃんと怒らなくちゃ駄目よ。シスコンにも程がある」

軽い罵りにもどこ吹く風の神門。

しかし、セーラの次の言葉で眉根に皺を寄せることとなる。

「亡骸も傷む一方」

「……分かっている」

「どんなに頭脳明晰なあなたでも、失われた生命の復活なんて雲をつかむような話のはず。

だって、並行過去世界……現代の技術は、まだそこまで進んでいないもの」

「遺伝子工学の知識なら俺の右に出る者はいない。必ず成し遂げてみせる。

春日が死亡していたことを想定し、クローン技術の研究は欠かさなかったからな」

「ガーンデーヴァには復活のあてがあるって言ったそうじゃない。本当に研究はそこまで進んでいるの?」

「あと少しだ」

神門が一瞬、言葉を詰まらせる。

「……あとは、適当なブレイバーの生体情報や肉体強度を、数人分解析できさえすればな」

「解析ねえ。つまり、妹のために誰かを殺すの?」

「さてな。必要に応じて、可能性はゼロではない」

「はあ……。どうせそんなことだろうと思った。

ブレイバー連中はあなたに不信感を抱いてるような連中ばかり。大変なことになるわよ?」

「無駄話をしている余裕はない。俺の邪魔をしたいだけなら消えろ」

「すぐそうやって自分を悪者に仕立て上げる。いつだって自分勝手で不器用なんだから」

「おまえは何者だ? さっきから俺を知っているような口ぶりだが」

「私については後でいいわ。それより、知ってるかしら?」

セーラはペンを手に取ると、研究室のホワイトボードへ、アルファベット4文字を書き連ねた。

「NOAH。ネクスト・オーバースペック・アーティフィシャル・ヒューマンボディを!」

「NOAH(ノア)。ブレイバーの器となる強靭な肉体を創る、赤の世界の技術。

俺が目標としている、ひとまずの到達点だ」

即答する神門。

想定内とばかりにセーラが衝撃の事実を畳み掛ける。

「ノアは、あなたが創る技術よ」

「俺が?」

「正確には十数年先のあなたが、だけどね。

赤の世界のあなたは、ブレイバーの創始者・黒崎博士として悪名を轟かす。……驚かないの?」

「まあな。そのくらいは当然だ」

「さすがね。かくいう私は、ギガンティックの創始者。ノアの基礎も理解してる。

あなたが望むなら教えてあげられるけど……どう?」

「なにが望みだ」

「さっきも言ったわ。私はあなたが変わってなかったから、ほっとしたの。それだけ。ふふっ」

純真無垢な笑みを浮かべる彼女に、神門はその正体を見た気がした。

「ならば教えろ。この俺に、ノアの総てをな!」

「基礎だけだからね?」

「いや、おまえには完成まで付き合ってもらう」

「悪いけど、有機物のブレイバーと無機物のギガンティックじゃ、考え方が根本的に違うの。

応用分野じゃ役に立てないわ。蝶ヶ崎博士がいれば良かったんだけど……」

最後の記憶は決別――

黒崎博士は絶望を抱えたまま失踪し、和平を探る蝶ヶ崎博士は別の道を歩み始める。

倉敷博士は “すべてをなかったことにする” ことに囚われていった。

セーラは首を振り、ともすれば陰鬱な沼に嵌りそうになる気持ちを振り払う。

思い悩む彼女を、神門は一笑した。

「分野違いだと? 知るか。そして、常識に囚われるな。

俺が欲しいのはおまえの知識だけじゃない。頭脳を貸せと言っている。

独力で新たな技術を創り出すには、悔しいが、時間が足りないのでな。

だが、ふたりで取り組めば、効率は1.5倍程度に跳ね上がるだろう」

「は? 失礼ね……。2倍って言ってよ!」

「相応の働きをしてくれたならば、考えてやろう」

「……OK。

見返りは求めてなかったけど、期せずして最高の報酬を手に入れられるみたいだしね。

昔みたいにあなたを手伝えるなんて、これ以上に嬉しいことはないもの!」

◆ ◆ ◆ ◆

数週間が経ち、神門のアジトは大いに沸き返った。

「出雲! 出雲なのね!? 私よ! 分かる? ガーンデーヴァ!」

「ガー…ン…デー…ヴァ?」

「「「「ウォォォォォォォ!!」」」」

出雲が強化人間ノアとなり復活したのである。

吉報の証拠を確認しようと駆け付けたアジトの面々が、思い思いに祝いの怒号を唱えた。

「すごーい! みかにいはお医者さんだったんだね!」

世羅が神門を絶賛する。

幼い世羅には、出雲は病気で寝たきりになっていると説明されていた。

そして、感激にむせび泣くガーンデーヴァが神門の手を取る。

「ありがとう! ありがとう、黒崎神門!」

「礼を言われる筋合いはない。

春日を人間に戻す過程で必要な研究だからな。奴には実験台になってもらった。

それに、見てくれは出雲を再現できたが、記憶はないも同然。魂のない人形に過ぎない」

「それでも大いなる一歩には変わりないわ」

「さすがはみか兄様です。何度でも壊せるおもちゃを春日に与えてくれるのですね」

「また貴方はそんなこと……!」

不穏な言葉を紡ぐ春日に食って掛かるガーンデーヴァを、神門が制した。

「春日、二度と出雲を貶めるな。次にやったら、俺はおまえを見放す」

「おかしなことを言います。みか兄様に可愛い妹を突き放すことはできません」

「本当の妹ならな」

歓喜に湧いた空間の一部に、気まずい沈黙が停滞する。

先に沈黙を破ったのは春日だった。

「いいえ。春日はみか兄様と血の繋がった、ただひとりの妹です」

「いいや。おまえは妹の姿をした別人だ。違うか?」

春日の魂は冥界に囚われている。

それは春日本人と、もうひとつ確かな筋からもたらされた情報だった。

「俺の妹を名乗り続けるつもりなら、よく考えて行動しろ。

分からないのか? 出雲を復活させたということは、仮におまえが死んでも再生可能ということだ」

「ですが、魂を伴った完全な復活ではありません」

「春日本人でないなら、魂が伴わずとも大した違いはあるまい」

「妄言はやめてください。優しいみか兄様が、春日を見放すわけがありません!」

「ふたりともケンカしないで!」

「ケンカじゃない。必要なことなんだ、世羅。そしてよく聞け、春日。

出雲にもしものことがあれば、ガーンデーヴァはもちろん、奴を慕うブレイバーやマイスターは黙っていまい。

おまえはたちまち蜂の巣だ。そういう事態になっても俺はおまえを救わない。見殺しにする」

唇を噛み、下を向いた春日は身を震わせた。

「さすがの俺も、いくらか胸を傷めるだろうがな」

「……分かりました。みか兄様の忠告に従います。

ですが、春日は強欲です。いつか必ずみか兄様のすべてを奪ってみせます!」

「待って、かすてら!」

走り去った春日を世羅が追い掛ける。

ガーンデーヴァは戸惑いの表情で、神門へ言葉を投げかけた。

「ええと……気を使ってくれたのよね?

ごめんなさい。出雲のために、妹さんへあんなことを言わせてしまって」

「気にするな。なにもかも事実だからな。

それより俺が手伝えるのはここまでだ。あとは神に願うなり、自分でなんとかしろ」

「ええ。今後の身の振り方をゆっくり考えるわ」

その時、遅れて駆け付けたスダルシャナが神門を押しのけ、ガーンデーヴァに飛びついた。

胸元には神の眷属であることを示す印章が浮かんでいる。

「おめでとうございます、デーヴァ姉様! 景気付けにアームドさんをぶっ潰しに行きましょう!

だってあの人、私から創星六華閃の資格を剥奪するとか言うんですよ!?

ちょーっとナナヤ様の力を借りて武器つくっただけなのに!

心の鍛錬がなってないとか意味わかんない!」

まくしたてるスダルシャナ。

その様子を見て、ガーンデーヴァは寂しそうに呟いた。

「……シャナはこんなこと言うような子じゃなかった。誰よりも真面目で、人一倍誠実で。

でも、少し前まで私も似たようなものだったのね。神を疑う気持ちなんてなかった頃は……。

そんなだから、なによりも大切なものを失ってしまうの」

虚ろな瞳の出雲を抱きしめ、ガーンデーヴァが誓う。

「二度と神には頼らないわ」

「それがいいかもな。ろくなことにならん」

「デーヴァ姉様! 私も! 私もぎゅってして!」

喧騒を嫌う神門はアレキサンダーを伴い、外へ出た。

振り返り、アレキサンダーの胸板へ拳を打ち付ける。

「……見殺しにするだと? できるわけないだろう。

たとえ魂が別物だとしても、俺はおまえが小さい頃からずっと面倒見てきたんだぞ!」

「ならば一刻も早くことを為すのだな」

「言われるまでもない。次は神だ。どうやら俺は神と因縁があるらしいからな。

黒の世界のブラックポイントに東京23区と近隣県が飲み込まれたあの日か、あるいはその数日後。

少なくとも春日へ仮面を与えたのは、俺を特異点と呼び、利用しようとした神かその眷属だろう」

ブラックポイントが出現してからもうすぐ4年が経とうとしている。

しかし、春日は遠い記憶の中の姿と、ほとんど変わっていなかった。

魔人化した影響で不老となり、成長が止まったのだ。

「仮面か……。かぶった者が魔人と化す魔道具。仕組みが分かるか、アレキサンダー?」

「さてな。見当もつかん。考えるのは貴様の管轄だろう。余の領分は――」

アレキサンダーが槍を突き出す。

「我が覇道になくてはならん軍師を、不埒者から守り抜くッ!」

音もなく忍び寄った美貌の女性が槍で串刺しにされていた。

しかし、その姿が歪み、瞬時にして1メートル隣で再構成される。

「ひどい歓迎ね。知らない仲でもないのに」

「イシュタルか。ちょうど貴様に会いたいと思っていたところだ」

「そんな気がしたから来てみたの。例の件、考えてくれた?」

「ひとつ確認する。貴様の妹を殺すことになるかもしれんが、構わんのだな?」

「ご自由に。そっちの大男さんが不死の神を超えられるものならね」

イシュタルの挑発的な言葉に、アレキサンダーがフンと鼻を鳴らす。

「ならば逢わせてもらおう。仮面の創造主にして冥界を司る、神エレシュキガルにな!」

神門の返答に満足し、神イシュタルは絶世の美貌を醜悪に歪めた。

Illust. あおじ,アカバネ,狗神煌,匈歌ハトリ,小枕チヨリ,希,

萩谷薫,緋色雪,ぼしー,まっつん!,丸山類,BISAI,Laara

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

冥界。

別のなにかで表現するなら、平坦な灰色の砂漠。

日差しはないが常闇でもなく、せせらぐ川やそよぐ風はおろか、暑さや寒さもない。

砂に見える大地には踏みしめている感触さえもなく、歩みはおぼつかない。

「すべての感覚が奪い去られたような錯覚に陥るな」

それは仮面に人生を狂わされた魂が彷徨う領域。

たまに襲い来る骸骨と遭遇する以外は、ただひたすらに虚無な空間。

管理者は神エレシュキガル――

「焼き払え!」

「ふみつぶしちゃえ!」

「骨どもには覇気がない。興が冷めた」

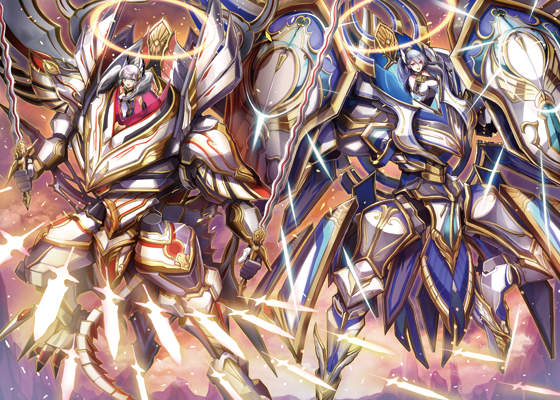

アレキサンダーとオリハルコンティラノ、さらには暁十天が暴れ回り、徘徊する骸骨を蹴散らす。

神門、世羅、セーラは神イシュタルの奇跡を受け、その魂を冥界へ飛ばした。

神エレシュキガル討伐との交換条件であるため、特例措置として《叶えし者》にはされていない。

もとより竜の息吹を受けて覚醒している神門と世羅は神に穢されないが、当人たちは知る由もない。

「朽ちずに残ってた番人が全部壊された……。

冥界は私の庭。好き勝手に荒らさないで欲しいのだけど……」

なんの前触れもなく、空気中に染み出すように現れた神は、気怠げに呟いた。

「ようやくお出ましか」

「おまえは黒崎神門。……何故?」

神門は神々にその名を知られている。

竜が創った世界《竜域》を滅ぼす、最も影響力の強い特異点と位置付けられているからだ。

竜域は神が使う用語で、現代世界および現代へ至るまでの過去を指す。

「イシュタルを待っているなら無駄足だったな。

あいつは俺とおまえを同士討ちさせたいらしい。薄情な妹を持ったものだ」

「おかしいと思った……。性悪イシュタルが私を呼び出すなんて……」

「仮面の秘密を教えてもらおう。ついでに死者の魂についてもな。……神エレシュキガルッ!」

「わざわざ教える義理はない」

「だろうな。ならば屈服させ、吐かせるまでだ」

「私を倒せると思っているの……? 半神を倒していい気になってるの……? 鬱陶しい」

「確かに覇神ギルガメシュと貴様は別格かもしれない。だが、所詮は神なのだろう?」

「人間風情が生意気な……。そこまで言うなら “冥土の土産” に教えてあげる」

エレシュキガルが中空に手をかざすと、7枚の不気味な仮面と《黒い男》が映し出された。

「ルシエルさまだ! ばきゅーん!」

顔見知りが登場したことで、世羅が俄然興味を示す。

以前、母親探しの最中に迷子となり、彼の世話になったことがあるのだ。

「私は仮面を創った。神祖の仮面と呼ばれる7枚……。

殺戮感情を植え付ける仮面はたちまち地獄絵図を生み出した。これが黒の世界の創世……」

巨大企業の重鎮が一同に会する密室へ乱入した《黒い男》は、おもむろに仮面をかぶった。

異形へ豹変した彼は不運な中年を腕のひと振りで葬り去ると、怯える人間たちへ残りの6枚を差し出す。

7人の神祖が誕生した瞬間だった。

「神祖の魔人が本領を発揮する前に《黒い男》の弟を天使にし……根絶やしにさせるパターンもある。

そうして異なる滅びを迎えるのが、ルル管轄の白の世界……」

「つまり、すべては神様の手の平の上って言いたいわけね」

セーラが嫌悪感をむき出しにする一方、世羅は食い入るように投影された映像を見つめている。

超科学を駆使した最先端のムービーと勘違いしているのだった。

やがて映像はゾンビ映画のようにスプラッタな様相を呈し始める。

「神祖の魔人が君臨した黒の世界では、神祖の仮面をもとに、1,000枚の仮面が複製された……。

すぐに寿命を奪い合う同士討ちが始まり……人間は絶滅した。

最後に残ったふたりの魔人も、ひとりは滅びを迎え……ひとりはいなくなった」

神門は表情ひとつ変えずにエレシュキガルへ詰問する。

「黒の世界の末路に興味はない。仮面をかぶった人間の魂はどうなる。

俺は春日の魂が冥界に囚われていると聞いて来たんだが?」

「2回目以降は……より劇的な終焉を迎えるよう、神祖の仮面を与える方法や時期が検討された。

最後のシミュレーションでは、突出して強い力を持つ神祖の魔人を、初期段階で排除した……」

「なにを言っている」

「2回目? 最後? シミュレーション?」

視聴者の質疑へ応じないまま、神によるプレゼンは続けられた。

突如出現したブラックポイントからゼクスが襲来し、東京が壊滅した日の光景が映し出される。

「暇に飽かして幾度も人類滅亡シミュレーションを繰り返しているうち、ついにその日は訪れた……。

ブラックポイントで5世界すべてや神域とつながった竜域は、いたるところが不確定要素まみれ。

なにもかもシミュレーション通りに運ばない。“だから面白い” そう言う神もいるけど私は……」

唇を噛み締めたエレシュキガルが右腕の手袋を取り去る。

クリスタル製の義手があらわとなった。

「竜域へ舞台を移した本番が始まって……。

神祖の魔人に相応しい者たちが、神祖の仮面をかぶるよう……私は根回しを行った」

「仮面ってディアボロスとかいう、黒の世界のゼクスになっちゃう道具だよね?」

「3枚目の《憤怒》は狙い通りにクレプスから天王寺大和へ渡ったけど……慢心した私は右腕を失った。

2枚目の《嫉妬》は上柚木綾瀬が手にすることはなく、白の世界の天使が奪い去った……。

1枚目の《強欲》は……」

ゼクスに追い詰められ、仮面に手をかける春日を最後に映像は途切れた。

エレシュキガルは不自由な右腕をきしませ、その指先を世羅へ向ける。

「あなたたちふたり、誰に断って同じ顔してるの?」

首を巡らせ、ギロリと世羅を睨むエレシュキガル。

彼女は神祖の強欲の仮面を、世羅に渡すつもりで春日へ渡したのだった。

難しそうな話をスルーしていた世羅が、前後の会話を反芻し、記憶を手繰る。

春日は一緒に遊ぶ時も、並んで寝る時も、肌身離さず仮面を手にしていた。

「それって……それって……もしかして!

かすてらはせらの代わりにおかしくなっちゃったってこと?」

「そう。あなたのせいで黒崎春日はディアボロスに……。そして、都城出雲を殺――」

「聞くな、世羅!」

不意に告げられた事実に呆然としていた世羅が、神門の言葉で我に返る。

エレシュキガルはつまらなそうに舌打ちした。

「御託はもういい。春日の魂はどこだ?」

「さあ……。心をすり減らして消滅寸前まで追い込まれていたはずだけど。

せいぜい私を殺してから探せばいい。生きて帰すつもりはないけどね……!」

「消滅寸前だと? くっくっく……あっはっは!」

「神門? そんなまさか!?」

セーラは腹を抱えて笑う神門に、狂気に陥った黒崎博士の姿を重ねた。

……が、不安は杞憂に終わることとなる。

「ありがとう。ずっと礼がしたかった」

「なにを言っている」

「俺はいずれ死者の蘇生も意のままとし神を超える予定だが、未だその域にはない。

だが、ぽんこつでへっぽこな貴様の凡ミスのおかげで、春日は死なずに済んだわけだ。

凶悪なゼクスが跳梁跋扈する黒の世界のブラックポイントに巻き込まれたにも関わらず、な」

いつも通りの不遜な態度を認め、セーラが胸をなでおろす。

一方、エレシュキガルの眉は明らかに釣り上がっていた。

「報恩謝徳と不倶戴天の意を示し、貴様にプレゼントをくれてやろう。

不死と謳われる神へ、存在の抹消という最高のプレゼントだ。

無限からゼロへ。喉から手が出るほど欲しいだろう?」

「語るに落ちたな……黒崎神門。

私は死なない。不死なのだから。どんな手を尽くそうと抹消なんて不可能」

神門は不敵な笑みを浮かべ、人差し指を立てた。

「ひとつ、冥界は魂のみ存在できる領域。

ゆえに神は魂そのものであるか、非常に近い存在と仮定することができる」

中指。

「ふたつ、神イシュタルは決闘の舞台に、わざわざ貴様の領域である冥界を指定した。

嫌がらせの可能性もあるが、俺にとって有利な状況を生み出せる環境なのかもしれない。

この空間では相手が神であろうと致命傷を与えられる……とかな」

薬指。

「みっつ、“心をすり減らして消滅寸前” という貴様のセリフ」

指をほどいて腕を組むと、神門は眼鏡のフレームを置き直した。

彼の調子が良い時に見られる、無意識の行動である。

「以上の3点から導かれる結論はこうだ。

冥界で受けたダメージは魂を損耗させ、神もその例外とはならない。違うか?」

彼の推理をエレシュキガルは一笑に付した。

「馬鹿みたい……。仮定だらけじゃない」

「そうだな。だったら試してみるまでさ。人類を見下しているおまえのことだ。

俺たちに傷めつけられたら、さぞ、堪えるだろ? 消えたくなるくらいにな!」

「おまえが要注意人物というのは良く分かった……」

一歩下がった神門が相棒の背を叩く。

「舞台は整えてやった。期待してるぞ、アレキサンダー?」

「ようやく余の出番か。待ちくたびれた」

「セーラも動けるな?」

「当然!」

「せらも戦う!」

「いや、おまえはだめだ」

「どうして!? せらだってかすてらのために来たのに!」

神門はしゃがみ込み、視線を世羅に合わせた。

「よく聞け。俺たちは刺し違えてでも奴を倒す覚悟だが」

「どうしてそんな重大なことが、本人に断りもなく決められてるのかしらね?」

「そうなった時、途方もなく広いこの冥界で、誰が春日の魂を探す?

ちなみに、刺し違えるというのは、疲れて動けなくなる状態のことだ」

神門の説明内容は本来の意味と異なる。

世羅を危険な戦いから遠ざけるための方便だった。

「う、ぐ、ぐ。……わかった。

イシュタルって神様に、ここにいられるのは半日だけって言われてるもんね」

「俺たちが負けないよう応援しててくれ」

「うん! せらに任せて!」

「戦わないなら、世羅、オリハルコンティラノを借してくれる?」

「えー……。ほんとはいやだけど仕方ない」

「魔法少女アニメが好きなあなたに、私のとっておきを見せてあげる」

セーラはオリハルコンティラノのカードデバイスを掲げた。

普段ならデバイスに格納されているゼクスが実体化するところだが――

「ゼクス・リアクティベート・火焔転身(オーバーブースト)!」

紅いシルエットとなって出現したオリハルコンティラノの姿が崩れ、セーラにまとわりつく。

コンマ1秒後、オリハルコンの鎧をまとった彼女の姿があった。

全身が紅い炎のようなオーラをともない、輝いている。

「ほう。こんな隠し技があったのか」

「どう? カッコよくない? ギガンティックと合体する技法なの!」

「10秒くらいクルクル回らなかった。やり直し」

「そんな悠長なことしてらんないわよ! ほかに感想ないの!?」

「むねにくがふえた」

「そこ!?」

「むかむか……。ティラノはせらのティラノなのに……。

ずるい! セーラばっかりずるい! 自分のゼクス使えばいいのに!」

「暁十天は凶暴に育てたから、制御しきれる自信なくって。

ま、準備は完了。先にやらせてもらうわよ、アレキサンダー」

「鎧をまとったくらいで私に仇なせるとでも……?」

炎のオーラがゆらめき、熱風が通り抜けた。

直後、エレシュキガルが腹を抑えてよろめく。

「すごい! なんだか良くわかんなかったけど、セーラなのにすごい!」

「言い忘れたわ。ただの鎧と思わないことね。

いまの私は限界まで引き上げたオリハルコンティラノの身体能力を備えてるから」

「速いな。拳圧も申し分ない。フフ……疼くぞ。余が相手をしたいくらいだ!」

「女の子をボコすのは趣味じゃないけど、どうせそれって仮の姿なのよね、神様?」

エレシュキガルの表情に、もはや余裕は見られない。

しかしそれは、相対するセーラも同様だった。

「まったく……本当にすごいパワー。身体が張り裂けそうなほど。

でも、これでようやく役目を果たせる……ふたりのところへ行けるかもしれない」

セーラは背中越しに神門へ語りかけた。

「神門、妹さんと仲良くするのよ。

まかり間違って赤の世界の結末をなぞるようなら、絶対に許さないから」

「セーラ、おまえ……。馬鹿な考えはよせ。俺が本当に刺し違えを期待したと思うか?」

「まさか。あなたはいつも非情に徹するふりをするけど、本当は優しい人だもの。

だからね、アレキサンダー。お守りをお願い。あいつはいざって時に脆いから」

アレキサンダーは無言でうなずいた。

並び立つ女の瞳が、覚悟を決めた者のそれだったからだ。

「それから、世羅。オリハルコンティラノを良い子に育ててくれてありがとう。

どんな偶然か知らないけど、盗まれた卵を拾ったのが、あなたで良かった」

「え?」

「120%!」

炎のオーラが一段と激しく輝くと同時に、身体のあちこちから血が滲み出した。

火焔転身の行使には、相当な負荷が掛かっていることを伺わせる。

冷や汗と血を蒸発させながら、セーラが翔けた。

「じゃあね」

「早まるな! 戻れ、セーラーーーー!!」

◆ ◆ ◆ ◆

エレシュキガル vs アレキサンダー。

1時間にも及ぶ戦いは、ついに決着を迎えた。

「がんばれー! サンダルコ!」

「覇者激震槍!」

「ぎゃああああァァァァ!!」

「楽しませてもらったぞ、神エレシュキガル」

「そんな……うそ。どうして私が……こんなはず……ウッ……グ……。

竜に与し人類ども……これで勝ったと思わないことね……」

エレシュキガル “だったもの” が呪いの言葉を紡ぐ。

対峙するアレキサンダーは肩で息をし、額から血を流しているものの、傷は浅い。

「肉体へ還り……回復したら、必ずおまえたちを消す。ひとり残らず……ッ!」

「誰の肉体へ戻る気? 見苦しいのよ」

「がっ!?」

瞬間移動で逃走を図ったエレシュキガル “だったもの” が、2本の剣に貫かれた。

その柄は、いつの間にか背後に立った魔人の両手に収まっている。

「よくも私の身体へ取り憑き、サタンに近付いたわね?

私が貴方を利用した報復に、貴方も私を利用したというなら、差し引きゼロってとこかしら」

魔人が両手の双剣に力を込める。

「ついでにお釣りをくれてあげるわ」

「憎い……。イシュタル……黒崎神門……クレプス……。なにもかもが憎い!」

「消えて頂戴」

剣が左右に薙がれると、エレシュキガル “だったもの” は無残に両断され――

淡雪のように弾け、消え失せた。

「覇神ギルガメシュの時と同じだ。破壊されたか」

「いきなり現れてとどめを横取りとは、手癖の悪い女がいたものだ」

「どうしてクリスプがいるの? ルシエルさまは?」

魔人の正体は天王寺大和のパートナーゼクス、クレプスだった。

世羅の質問には答えず、彼女は歩き始める。

「ついて来て」

向かった先では、神門のよく知る人物が待っていた。

「黒崎さん……。本当にいらしたのですね」

「都城!」

「妹さんを探しに来たのでしょう? ここに居ますよ」

「ここに? ……馬鹿な。それが、か……?」

出雲の手の平の上で、炎のようなものが揺らめいている。

エレシュキガルも最期は人の形を保てなくなり、このような状態となっていた。

ただし、出雲が指し示す灯火はそれよりも遥かに小さく、弱々しい。

「黒崎さんの妹さんです」

「これがかすてら!?」

「春日……春日ァ! 俺だ、迎えに来てやったぞ!」

炎がわずかに揺らめく。

「兄の声を聞けて喜んでいるようです。そんな気がします」

「なぜだ……。なぜ、こんなにも儚い!」

「クレプスさんの受け売りになりますが――」

出雲は顔面蒼白の神門へ語り始めた。

「冥界は仮面に穢された魂が集められる領域です。

魔人に殺された魂は冥界で番人と呼ばれる骸骨にいたぶられ、やがて消滅します。

この手順を踏むことで、殺した魔人の寿命として還元されるのだそうです」

「一方、ディアボロスとなった者の魂も冥界へ追放されます。

私よりも長く冥界で過ごした黒崎さんの妹さんは、なにも知らない私のため――」

出雲が無念そうな声を絞り出す。

「彼女は、番人から私をかばい……」

「……そうか」

「幼い少女が私のため、身を挺した理由は未だに分かりません。

いずれにせよ事実はひとつ。私は彼女に殺されましたが、護られもしたのです」

「春日の魂がいま、どういう状態か分かるか?」

「消滅の一歩手前、でした。いまは予断を許さないながらも安定状態にあります。

すでにご存知かもしれませんが、衰弱した魂は人の形を留めません。

クレプスさんの救助と助言がなければ、私の魂(こん)……魂のエネルギーですね。

それを分け与える術も知らぬまま、消えゆくのを見守るしかなかったのです」

出雲の視線を感じて、クレプスが呟く。

「ただの気紛れ」

「出雲、クレプス、まずは妹を救ってくれて恩に着る」

思いもよらぬ神門の感謝に、クレプスが自嘲的な笑みをこぼした。

「元・ターゲットに感謝されるなんてね」

「礼のついでに訊かせて欲しい。仮面と魂の理を。

春日の魂が冥界にあるなら、春日の身体に宿っているのは、なんだ?」

出雲が首を振る。

その様子を見遣り、気怠そうにクレプスが口を開いた。

「仮面をかぶった者の魂は冥界へ追放され、複製された魂が仮面に宿る。

複製された魂は元々の性質に加え、仮面独自の属性と残虐性が付与されるわ。

殺戮ゲームを楽しくするため、残虐性には強弱があるみたいよ」

「かすてらは、ホンモノじゃなかったってこと?

でもでも、あの少し怖いかすてらも、せら、好きだよ?」

「そうだな。俺も嫌いじゃない。

だが、偽者は偽者だ。なんとかして本当の春日を取り戻さないとな」

「うん! せらも手伝う!」

世羅の肩に手を置きつつ、神門は改めてクレプスを観察した。

彼女は至極一般的なディアボロスの見た目をしている。

「一介のディアボロスにしては知りすぎているな」

「貴方には関係ないこと」

「率直に言おう。春日を復活させるためにおまえの知識が欲しい。

俺に力を貸してくれないか、クレプス?」

「お断りよ。私が仕えるのはサタンだけだから」

「サタンか……。大阪城に君臨したという、最凶の魔人」

「もう行くわ。エレシュキガルが消えたなら黄泉還れるかもしれない」

クレプスは去って行った。

灰色の地平線の果てへ。

「みかにい、ふられちゃったね!」

「残念だ。……ところで、都城」

「私からも黒崎さんへ提案があります。妹さんを私に預けませんか?」

先手を打たれた神門がニヤリと笑う。

「流石は俺の片腕だった男。まさにそれを頼もうと思っていた。

冥界に長居すると肉体と魂のリンクが切れるらしいのでな。おまえが適役だ。

脅威となる番人は時の流れとともに朽ち果て、残っていた数体も俺たちが全滅させた」

「はい。私ひとり残っても問題ないでしょう。

ですが、妹さんの消滅を防ぎ繋ぎ留める私の魂(こん)も有限。

燃え尽きてしまう前に妹さんを救う策を考えてください」

「言われるまでもない」

「たいへん! みかにい、もうすぐ12時間!」

「タイムリミットか。起きろセーラ!」

神門が怒鳴り、世羅が力なく横たわる人物をつつく。

セーラは転身を解除された状態でのびていた。

あの後、エレシュキガルと戦り合ったのはわずか数分。

オーバースペックのパワーを持て余し、勝手に自滅したのである。

「ウゴケナイ……」

「あのような大言壮語を吐いておいて死に損なうとは、戦士にあるまじき失態!」

「技法を完成させ実用レベルに引き上げれば、化ける可能性はあるがな。

……ふむ。すると、俺とアレキサンダーもひとつに……?」

「気色悪い想像はやめろ」

「悪い。魔が差した」

ぐったりするセーラを担ぎながら、アレキサンダーが苦言を呈する。

彼女は声にならない声でなにごとか呻いているようだったが、全員、黙殺した。

「黒崎さん、最後に聞いておきたいことはありますか?

私に答えられることは、そう多くないと思いますが」

「特にない。……いや、ガーンデーヴァに伝える言葉はあるか?」

「フフッ……。そうですね。“必ず戻ります” とだけ。

なにしろ、我々の悲願である軍師殿の断罪が済んでいませんから」

「フッ……。その時は相手になってやるさ」

神門は旧友へ背を向けた。

世羅とアレキサンダーも彼に付き従う。

「また会おう、出雲。

そして、最愛なる妹、春日よ!」

Illust. 狗神煌,桐島サトシ,吟,長崎祐子,凪羊,希,萩谷薫,山田J太,BISAI,Nidy -2D-,BISAI

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

普段は海を征くマーメイド艦隊が、青の世界首都近郊の上空を飛行している。

そのうちの1隻、旗艦アウダーチアには革命軍のリーダーであるアドミニストレータ カノープスが搭乗していた。

「カノープス様ご主人様カノープス様! 敵が多すぎて艦隊へ指示を出しきれません!」

「弱音を吐くなセブン! 俺たちがヘマしたら、負担があいつらに回るだけだぞ!」

「分かってます! 頑張ります! でも! でもー!

あっ! 4番艦タルティニと7番艦ヴェルテは一時離脱してください!

9番艦シェスパティエは防御陣形を組んで、ゆるやかに進軍です!」

『了解!』

彼の護衛を務めるバトルドレス・オリジナルXIII Type.VIIが目まぐるしく動く戦況を分析しつつ、仲間へ指示を飛ばしている。

しかし、マーメイド艦隊は治安維持部隊の総攻撃に晒され、劣勢だった。

流れるように芸術的な編隊を組んで襲い来る64機のマスプロトロンが、特に脅威となっている。

「クソッ。なんであんな面倒くせえのつくってしまったんだ、俺は!!」

マスプロトロンはカノープスがシンクロトロンの技術を転用して量産したキラーマシーンである。

アドミニストレータ ソルに洗脳され、二重人格だった時期に犯した黒歴史の代表格だった。

彼我の戦力差を改めて痛感していたその時、カノープスの元へ緊急通信が入った。

眼鏡をかけたマーメイドの姿が映し出される。

『失礼します。1番艦シュバルトです。少々お時間よろしいでしょうか』

「簡潔に頼む」

『リーダーと会見を希望する者がふたり、地上からコンタクトを取ってきました。

治安維持部隊バハムート所属のようですが、如何なさいますか?』

「つなげ」

『かしこまりました。私は戦線へ戻ります』

シュバルトを映していた映像が切り替わり、モニターにふたりのバトルドレスが映し出された。

白旗を振っている。

「降伏か? 古風なことをする。

おまえたちは何者だ、名乗れ」

『直接お会いするのは始めてですが、高名は聞き及んでいます、カノープス様。

私はアルダナブ。こちらはイオ。ともに治安維持部隊に所属する者です。

……いえ、所属していました』

『私たちを革命軍に加えてください!』

「馬鹿言え。おまえたちはシャスター支配下のバトルドレスだろう」

『ですが、私はシャスターへの翻意を抱いています。

捕らえられ、いまにも粛清されるところを、このイオに助けられました』

アルダナブは隣でうつむくイオに視線を送る。

『……これまで、マーメイドや革命軍は悪だと信じて来ました。

でも、あなたがたのように自由を求める活動が、具体的にどう悪であるのかを知りません。

治安維持部隊の多くの者が、このことに疑問さえ抱かず、機械的に武力を振るっています。

シャスターやベガ様の意向に従うだけが正義でしょうか……』

イオの意見にアルダナブが頷く。

『元をたどれば、私も同様の意見をベガ様に上告した際、捕らえられました。

ですが、いまは確信しています。あなたがた革命軍こそが正義であると!』

「……青臭いことだ。

誰が正義かは結果が出てから第三者が決めればいい。

無論、俺自身は革命軍こそ正義だと信じて疑わないがな!」

カノープスはニヤリと笑い、後ろであわあわしているType.VIIを振り返った。

「さて、セブン。おまえはどう思う? これは罠か。それとも」

「ふぇっ!? え、えーと……。はっきり言ってぜんぜん分かりません……。

でも、そちらのおふたりとは戦いたくない、かも、です」

「よし、決まりだな。

アルダナブ、イオ、ようこそ! おまえたちを革命軍の仲間として迎え入れよう!」

「ええっ!? ご主人様! 私の意見なんかで決めちゃダメです!」

「構わん。些細なことに思考を回す時間も惜しい。おまえの勘を信じるとしよう。

戦争で勝つには、運も必要なんでな!」

◆ ◆ ◆ ◆

もう何度目になるだろうか。

侵入者を告げるけたたましいサイレンに混じり、無情なエラー音が返された。

「デネボラさん、まだ!?」

20メートルはあろうかという巨大シャッターの脇で、アドミニストレータ デネボラが操作パネルと格闘している。

背後ではヴェイバトロンとシンクロトロンが、おびただしい数のキラーマシーンによる猛攻を凌いでいた。

「……よし、開きました! みなさん早く!」

ゆっくり開いてゆく大型のシャッターをヴェイバトロンとシンクロトロンがスライディングで通り抜ける。

アドミニストレータ デネボラはハッキングしたパネルへ閉鎖命令を打ち込むと、自らもシャッターを潜った。

閉じられゆくシャッターに、銃弾が雨霰と降り注ぐ。

やがて、激しい跳弾が奏でる金属音は止み、静寂が訪れた。

「HAHAHA!! 間一髪だったな!」

「デネボラさん、お疲れ様デース!」

差し出された機械の腕を伝って軽やかに飛び上がったデネボラはコクピットへ乗り込み、獅子島七尾の隣に着席した。

「もう! 私の得意分野はハードウェアなんですよ!?

ハッキングなんかポラリスにさせればいいんです! いませんけど!」

「もしもワタシたちだけなら、どうにもできなかった状況デース。

デネボラさんが一緒に来てくれて、助かりマーシタ♪」

「……まあ、そう言ってもらえると素直に嬉しいです、レーベ」

「ムゥ……。ワタシ、ミドルネームで呼ばれるのはあまり好きじゃないデース。

おすすめはナナオか、シシシマ。それかコードネームのセブンステイル。

どうしてもレーベを使いたいなら、略称のエルを希望しマース!」

「ドイツ語でライオン。

確かに女の子らしくはないですが、お父さんにつけてもらった名前を蔑ろにするものじゃありませんよ?」

「ムゥ」

デネボラに諭され、七尾は閉口した。

「それにしても、私が設計したファムたちに襲い掛かられるのは、流石にショックです……」

かつて、デネボラは人間と機械の共存を願い、生活の役に立つロボット《ファム》を開発した。

しかし、《ファム》はシャスターにより開発理念を捻じ曲げられ、いまや犯罪者を武力で排除する《キラーマシーン》として量産されている。

役割や外見は大きく変わってしまったが、それでもデネボラにとっては我が子のような存在だった。

「すっかり時間を喰ってしまったな。

デネボラ、おまえはしばらく休んでいろ。先を急ぐぞ!」

「雷鳥君? 大人に向かってその物言いはなんですか?」

「生命を張る者同士、大人も子供もないだろう。

尊敬に値すると判断した時は敬意を払ってやる」

「ほんっと嫌味な性格ですね! カノープスそっくり!」

デネボラの苦情を聞き流し、雷鳥超と戦斗怜亜が操縦するヴェイバトロンは進軍を再開した。

ちなみに、ヴェイバトロンの操縦はおおまかに移動と索敵を怜亜が、攻撃と防御を超が行っている。

最初期は右半身と左半身で担当が分けられていたが、カノープスに直訴して現行のシステムに変更させた。

しかし、合体時に怜亜と超が腕を組むことが発動キーとなる《クロス・ジャスティス》のポーズ変更要請については、頑として聞き入れられなかった。

「さすがに警備がすごいね」

「これでも治安維持部隊の数はかなり減っています。

マーメイド艦隊が陽動作戦を行ってくれているのは大きいですし、メタルフォートレスの大半はカノープスの工作が功を奏し、並行過去世界の東北エリアへ出向しました。

ただ、小回りの利くシティガードやオリジナルXIIIなどのバトルドレス部隊がどう出るか……読めません」

「そういえば、デネボラさんにはオリジナルXIIIはついてないのデースか?」

7人のアドミニストレータには護衛のバトルドレスがひとり、あてがわれている。

以前はデネボラもType.Vと行動をともにしていたが、革命軍に加わって以降は連絡を断っていた。

「あの子はType.VIIやType.XIと違い、シャスターの管理下にあります。

おそらくこの先、敵として相対することになるでしょう。

まったく……気が重くなる話ばかりです」

「マーメイドのお姉さんたちも、心配だなあ」

「他人の心配をしてる場合か、戦斗。レーダーを見ろ。次が来てるぞ」

「うわ、ほんとだ! 大型のキラーマシーンが2機接近中!

片方は……えーと……ぶりぎゅとん?」

「この程度の英語も読めないのか。ブ・ラ・イ・ト・ロ・ン、だ!

三神器やマスプロトロンの亜種かもしれない。こいつは僕がやる。

獅子島、もう1機はおまえがやれ!」

七尾の視線はシンクロトロンのレーダーに映る敵性反応に釘付けとなっていた。

「おい、獅子島! 聞こえてるだろ! 返事をしろ!」

急速に接近するキラーマシーンから発信される機体識別情報。

うち、ブライトロンとネーミングされた機体はマスプロトロンに似た信号を発しており、シンクロトロンのさらなる姉妹機であることが予想される。

そして、もう一方。

「マサカ……ソンナ」

「有り得ない! 確かに私はこの手で、設計データごと破棄したはずです!」

「どういうことだよ……。そんな馬鹿なことがあるか!」

デネボラは七尾同様に青ざめ、怜亜までもが動揺を隠し切れない。

索敵レーダーに映し出されている敵の名称は《X03-BrighTron》と《X02-CyberRex》。

「サイバーレックス……」

「セントレイ、私は奴を知っているぞ!」

それは、怜亜とローレンシウムが初めて相対した他世界のゼクス。

最終的に勝利を手にしたものの、とても手こずらされた相手。

和解し、ビーチバレーをたしなんだ仲。

「いい加減にしろ! 来たぞ、ぼさっとするな! 戦闘態勢を取れ!」

無機質な蒼い輝きを放つ、2機のキラーマシーンが姿を現した。

「GYAOOOOOOON!!」

機械仕掛けの恐竜が咆哮する。

それは、怜亜の幼なじみにして七尾の友人・倉敷世羅が愛情を注ぐ、ギガンティックに酷似していた。

さらに――

「It's over. Surrender yourself.」

ブライトロンのパイロットらしき者が発した警告もまた、どこか聞き覚えのある声色だった。

Illust. 開田裕治,べっかんこう,山田J太,ヨシモト,吉岡英嗣,pondel

オリハルコン製の尻尾の一撃をまともに喰らい、鋼鉄のボディが叩き付けられる。

内壁がへこむほどのインパクトにより各部のパーツが剥がれ落ち、周辺に散乱した。

「獅子島さん!? 応答して! 獅子島さん! デネボラさんも!」

「GYA!! GYA!! GYA!!」

シンクロトロンは一方的にサイバーレックスに弄ばれ、為す術もない。

すでに通信は途絶えており、七尾やデネボラの安否は不明だった。

そんな折、炸裂する爆風。

やはり棒立ち状態にあったヴェイバトロンに、ブライトロンから放たれたビームが直撃したのである。

即座に反応した超がジャスティス・スピアで受け止めなければ、こちらも大ダメージは免れなかった。

「なにやってるんだ! 目の前の敵に集中しろ、戦斗!」

「雷鳥はふたりが心配じゃないのかよ!?」

「頭を冷やせ。物事の順序を考えろ。共倒れになりたいのか?」

「!! ……そうか。そうだよね。ごめん。

僕たちはあいつを倒して、シンクロトロンを助太刀して、先へ進まなきゃ!」

怜亜は外部スピーカーをONにして、目の前の強敵へ宣告した。

「覚悟しろブライトロン! いまから反撃するからな!!」

「余計なことはしなくていい……」

超の眉間に皺が寄る。

律儀な宣戦布告に対してブライトロンのパイロットから返答があった。

「I don't like being treated like a child!」

再度もたらされた “どこか聞き覚えのある声色” に怜亜がハッとなる。

七尾を幼くしたような声色だったが、相手の顔を見たわけではないため、いまいち確証がない。

「なんて言ったんだろう。ローレンシウム、分かる?」

「なめられたものね! ぷんぷん! ……といったところだな!」

裏声を駆使したローレンシウムAIの痴態に、怜亜は聞かなければ良かったと後悔した。

超とサイクロトロンAIもまた、心底辟易していた。

「全力でいくぞ! サポートしろ、戦斗!」

「おう!」

相手の強さが分からない以上は、出し惜しみしている場合ではない。

その考えに至った超は、あらゆる武装をブライトロンへ叩き込むことにした。

……しかし。

「なぜことごとく防がれる!?」

「I'm so bored!」

「HAHAHA! どうやらすべての武装に対策が施されているようだな!

さすがはトロン系最新鋭機といったところかな? こいつはまずいな!

ちなみに相手のパイロットは、つまんなーい、とご立腹だ!」

「獅子島はまだ動かないか……」

シンクロトロンは完全に動作を停止していた。

サイバーレックスに踏み潰されるがままである。

「僕らの正義はこんなところで終わらない! 終われないんだ!

なんでもいい。流れを変えなきゃ。なにかきっかけさえあれば……」

その時、葛藤する怜亜に革命軍からの通信が入った。

『怜亜君、大丈夫!?』

「うん? ……えっと、誰?」

『私はXIフラッグスのシェスパティエ! 9番艦のシェスパティエ! 支援の得意なシェスパティエよ!』

革命軍のマーメイド艦隊を率いる重鎮のひとりである。

演奏家としての実力も申し分なく幼いマーメイドたちからも尊敬されている彼女だが、並行過去世界からやって来た怜亜に個人的な想いを抱いていることは、ごく一部の者しか知らない。

シェスパティエの唐突なアピールに対し、怜亜は引き気味に応じた。

「シェスパティエさん? は、初めまして……だよね?

上空で治安維持部隊を引きつけてくれてる人たちのひとりかな? ありがとう!

でも、ごめんなさい。そっちのみんなは頑張ってくれてるのに、肝心の僕たちが敵の妨害に遭っちゃって……」

『やっぱり! 悪い予感が当たったみたいね。状況を軽く説明してもらえる?』

「すごく強いキラーマシーン2機に襲われて、シンクロトロンがやられた。

おまけに、ヴェイバトロンの攻撃がほとんど効かないんだ!」

通信している間にもヴェイバトロンは怒涛の弾幕に見舞われていた。

展開されたバリアー越しに、コクピットへ絶え間なく衝撃が響く。

「……絶界もいつまで保つか分からない」

『敵の機体情報を受け取ったわ。なるほど。ブライトロンにサイバーレックス。

データベースに情報はないけれど、規格外の性能を持つキラーマシーンみたいね』

しばらく思案していたシェスパティエが、やがて、凛とした声で怜亜に作戦を示す。

『怜亜君、外部スピーカーの音量を最大にしてくれる?』

「スピーカー? いいけど、どうして?」

『私の声で敵パイロットを魅了してみせるわ』

「そんなことできるの!?」

「馬鹿馬鹿しい。……が、ほかに有効な策もない。言う通りにしてみろ、戦斗」

ブライトロンの苛烈な攻撃をさばきながら、超が口を挟む。

『私を信じて!』

「分かった!」

そして――

シェスパティエの言葉が音量マックスで周囲一帯へ響き渡った。

『聞こえる? へなちょこブライトロンのパイロット!

聞こえたら返事してみろ、シャスターのペットめ!』

「なんのつもりだ!?」

「歌うんじゃないの!?」

『残念だけど、私の歌はそんな大層なものじゃない。

絶世の歌姫と呼ばれたフレデリカならともかくね!』

「いくらなんでもこんな見え透いた挑発――」

超の懸念をよそに、ブライトロンの攻撃がぴたりと止んだ。

『我が名は革命軍XIフラッグス9番艦アルティソナンテの艦長シェスパティエ!

貴様の相手は私がしてやろう! かかって来い! バーカバーーーーカ!』

ゆらりと緩慢な動作で、ブライトロンが袈裟懸けに大剣を振り下ろす。

直後、屋外と屋内を分かつ合金製の分厚い壁がすっぱり切り裂かれていた。

「まじで!?」

「外壁を構成する物質を分子化して抹消したようだな!

あんな技を喰らったら、無敵のヴェイバトロンと言えども、ひとたまりもないぞ! HAHAHA!」

「Analyze the data of Bevatron completed. I make a breakaway.」

背を向けたブライトロンが空へ飛び立つ。

「ヴェイバトロンのデータ解析完了。戦線を離脱する。……ですね」

「僕らには本気を出してなかったってことか。クソッ!」

サイクロトロンが静かに告げ、実力差を目の当たりにさせられた超が歯噛みした。

対照的に満面の笑みを浮かべた怜亜が、通信機の向こうにいる相手に結果を告げる。

「うまくいったよ!」

『やったー! 怜亜君の役に立てた! やったやったやっ……。

……コホン。えーと、話があります、怜亜君。ついでに超君と七尾さんにも。

必ずみんなで生き抜いて、祝勝会で会いましょ……きゃああああ! やばそうなのが来たああああ!』

「シェスパティエさーん!?」

激しいノイズが入り、通信が途絶えた。

時を同じくして、背後からも機械の咆哮が響き渡る。

シンクロトロンの6本の腕がサイバーレックスを羽交い締めにしていた。

「GYYYYYYYYYY!!」

「情報系統復旧しました! デネボラです! 聞こえますか!?」

「う、うん! 獅子島さんは!?」

「レーベは気を失っています。

簡単な操縦なら私でもなんとかなりますので、状況を打開しましょう!」

「そうとも! チャンスだ! シェスパティエくんの犠牲を無駄にしてはいけないぞ! HAHAHA!」

「馬鹿なこと言うな! いくぞ!!」

怜亜の言葉を皮切りに反撃が開始された。

◆ ◆ ◆ ◆

「よう。派手にやられたみたいだな」

あちこちから煙をあげるシンクロトロンへ途方に暮れた視線を投げかけるデネボラに、カノープスが話しかけた。

破壊された外壁から侵入して来たのである。

「革命軍のリーダーが、こんな所にいてもいいのですか?」

「指揮はセブンに任せて来た。

心配っちゃ心配だが、シュバルトやフレデリカがいる。うまいことやるだろ」

「カノープスさん! シェスパティエさんは!?」

「無事だ」

簡潔だが明快な返答に、コクピットの怜亜は安堵した。

「9番艦アルティソナンテは轟沈させられたがな。

あいつ自身も大怪我を負って病院送りだが、生命に別状はないらしい。

まったく、独断で勝手なことしやがって……。そっちこそ、獅子島の様子はどうだ?」

「さっき目を覚ましたけど……」

「ああ、そこにいたか」

大破したシンクロトロンにもたれかかるようにしている七尾は、額に包帯を巻いている。

そんな彼女へデネボラが冷たい言葉を投げかけた。

「シンクロトロンから降りてください。

いまの貴方に、この子は預けられません」

一行の前に立ちはだかったブライトロンは、シンクロトロンの上位機種である。

シンクロトロンAIと脳波を同調させることで巨大な機体を手足のように操縦する七尾は、ブライトロンから放出される波長に意識をかき乱された。

加えて、友人のパートナーゼクスであるオリハルコンティラノの模造品らしきサイバーレックスに襲い掛かられたショックから茫然自失となり、敵の攻撃に為すすべなくやられてしまったのである。

仲間との共闘の末にサイバーレックスを追い返したものの、シンクロトロンは完全に動かなくなっている。

デネボラは我が子をみすみす大破させた、かつての己自身でもある七尾の心の弱さに落胆していた。

「ワカリマシタ……」

「あんまり獅子島を責めるなよ」

「これは私と……私の問題です」

「ブライトロンやサイバーレックスをつくったのは、間違いなくアルクトゥルスだろう。

あいつは独創性こそないが、技術の転用・改変にかけては天才的だからな。

言ってみりゃ、設計図を流出させた俺とおまえの失態だろうよ」

「……一時離脱します。

シンクロトロンのメンテナンスを済ませてから合流します」

デネボラはカノープスの指摘には答えなかった。

カノープスは頑固な同僚の態度に溜息をつくと、天を指し示した。

「メンテするなら旗艦アウダーチアのラボを使うといい。まだ上空にいるだろ。

ブライトロンは9番艦アルティソナンテを破壊して、そのまま消えたと聞いている」

「助かります」

デネボラが手をかざすと、光に包まれたシンクロトロンが空間へ溶けこんでゆく。

製作者の権限で、強制的にウェポンクラウドへ戻されたのである。

そして、彼女はヴェイバトロンの足元からコクピットを見上げた。

「レーベも連れて行ってください」

「了解。乗れ、獅子島」

「ハイ、デス……」

意気消沈した七尾がのろのろとコクピットへ乗り込んだのを確認し、カノープスが一同へ告げる。

「ここは俺に任せろ。おまえたちは行け!」

「あれ? カノープスさんは一緒じゃないの?」

「壁にあんな大穴が開いてるんだ。

シャスターの中枢へ向かう僕らに追手がかからないよう、この拠点を死守する役割が必要だろう」

「そういうことだ。

……そろそろあの馬鹿が現れる頃だろうしな」

◆ ◆ ◆ ◆

「見つけたよ」

「やはり来たか、アルタイル。ベガもいるな?」

ヴェイバトロンを先行させたカノープスの背後に、ふたつの人影。

ベガ、アルタイル、幹部クラスのバトルドレスが彼の退路を断った。

「いちおう聞くが、なんの用だ?」

「叛逆者たちに正義の鉄槌をくだそうと思ってね」

「投降しようとは思わないことです。

革命軍などと気取っている叛乱軍には、悉く消えてもらいます。

青の世界の発展のため忌避すべきデータとして、シャスターの糧になるといいでしょう」

「はなっから歪んでるベガはともかくとして、アルタイル、おまえにはがっかりだ。

正義馬鹿がすっかりソルに洗脳されやがって。……ククッ。俺も偉そうなことは言えんがな」

カノープスの言葉に喜色を示したアルタイルが一歩前へ進み出る。

「僕がやる。カノープスのことならなんだって知ってるんだ。ひとりで十分さ」

「遠慮はいらん。ふたりともかかって来い。足止めなら俺ひとりで十分だ!」

「なりません、アルタイル。そして愚かなるカノープス……我々はふたりではありません」

ベガがパチンと指を鳴らした。

すると外壁に穿たれた大穴から、オリジナルXIII Type.II,III,IVの3人が飛び込んで来た。

「お久しぶりです。再会の場がこのような状況下であり残念です」

「マスターアルタイルを惑わそうと画策する、カノープス様はギルティです」

「人間には感情があるから悪意が生まれると聞くです。

だから、カノープス様を懲らしめ、感情は不要であると証明するです」

Type.II,IVとは、以前、定期メンテナンスという名の健康診断を行って以来の再会。

Type.IIIはかつての仲間であるが、アルタイルとともに治安維持部隊の手に落ち、記憶の改竄を施されていた。

「フン……。ツー、スリー、フォーの仲良しトリオか。

ベガよ、あんたのお気に入りのエートゥゼットは呼ばなくてもいいのか?」

「安心してください。私のあの子は治安維持部隊の全軍を指揮していますから」

「心底安心したよ。稼げる時間が減らずに済みそうだ。

……さて、ここが俺の正念場みたいだな。最期に一花咲かせてやるよ。

子供の頃から憧れ続けてきた熱血ヒーローのようにな!」

「そこで妾の出番というわけじゃな?」

カノープスの背面、ヴェイバトロンが進んだ通路の奥から靴音が響いて来る。

暗闇の向こうから現れた人物を視界に捉えたベガが、驚愕の表情を浮かべた。

「ポラリス! どこから侵入したのです!?」

「裏口じゃが? あの程度のセキュリティを破ることくらい、造作もないわ」

「……お、遅かったな。並行過去世界での用事は済んだのか?」

「少々手こずったがな。皆の協力のおかげじゃよ」

ポラリスはType.XIとともに覇神ギルガメシュの討伐へ赴いた。

その破神戦で負った傷を癒やし、青の世界へ舞い戻って来たのである。

「敵味方の幹部同士の相対。なかなか燃えるシチュエーションじゃな。

とはいえ、なにやら面白そうな覚悟を決めておったようじゃし、お邪魔だったかのう?」

「いいや、ナイスタイミングだ。しかも、オマケ付きときてる」

人影はさらにもうふたつ。

「オマケとは失礼ね……。

青の世界には義理どころか敵意しかないけど、私のパートナーがどうしてもって言うから来てあげたのに」

「助かるよ。名前を教えてくれるか?」

「リゲルよ」

「わ、わたしは……各務原あづみです」

人見知りのあづみは、リゲルの背後からおずおずと発言した。

「以前、耳にしたことがある。

類稀なる素質を見抜かれ実験体にされた並行過去世界の少女。おまえがそれか。

こんな時になんだが、ひとつ聞きたい。……何故、戦う?」

問われたあづみが、リゲルの背後から歩み出た。

「死にたくないから……ううん。

後悔せずに明日を生きたいから戦うの。それって悪いこと?」

「いいや、悪くないな。上出来だ」

「ポラリスさん、カノープスさん、一緒に頑張ろうね!」

カノープスに褒められ笑顔を浮かべたあづみを、ベガは苦々しく見遣った。

「いつかこんな日が来るような気がしていました。

各務原あづみ、そして、Type.II-3 “リゲル”」

「私たちはこの戦いを制し、ベガ、あなたと縁を切る」

「裏切り者は身の程もわきまえないようですね……。

叛逆者ともども、まとめて引導を渡してあげましょう」

リゲルはポラリスを振り返った。

「先に聞いておくわ。なにか作戦はある?

あっちは5人よ。もたもたしてたらもっと増えるかもしれない」

「わたしは戦えないから……こっちは3人だもんね。

イレブンさんはヴェイバトロンさんと一緒に行っちゃって、ここにはいないし……」

「案ずるな。勝機はある。妾に秘策アリじゃよ」

「待て。悪いがポラリス、それとリゲルに各務原あづみ。

3対5じゃなくて、2対4になっちまってもいいか?」

腕を組んで一点を見つめていたカノープスが、仲間たちに告げた。

「俺ひとりであいつら全員の相手をするつもりだったが、おまえたちが来てくれて状況が変わった。

革命とは関係ない、俺個人のわがままを聞いて欲しい。却下してくれても構わないんだが……」

視線は真っ直ぐ、ある男へと注がれている。

「おしゃべりは終わりかい? 待ってたよ、カノープス」

「あの澄まし顔の馬鹿と1対1でやらせてくれ」

Illust. 狗神煌,こもわた遙華,藤真拓哉,べっかんこう,山田J太,よう太,七六,和錆,Xin&obiwan

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

コントロールセンターの中枢は紅や蒼に発光する金属質の壁に囲われた空間だった。

ところどころに青の世界の要所を映すビジョンが浮かび上がっている。

マーメイド艦隊と治安維持部隊の戦いは、まだ続いていた。

50メートル四方の立方体空間の中央には、壁面と同じ質感の5メートル四方の立方体が鎮座している。

ローレンシウムAIとサイクロトロンAIにより、それこそがシャスター本体に相違ないと分析された。

シャスター本体に異変があれば、各地に点在するシャスターのミラーが活性化し、所在が明らかになる。

カノープス、ポラリス、デネボラが管理していたものは叛逆が露見した際に機能を停止しているため、残るは3つ。

活性化から1時間以内にベガ、アルタイル、アルクトゥルスが管理するシャスターのミラーを捜索し、本体を含む4つを同時に破壊しなくてはならない。

捜索と破壊には5番艦クローディア、6番艦シュターミラルゼ、10番艦シャリーノがあたる。

これが《シャスター破壊作戦・弐式》の全容。

目的達成までにワンクッション挟まっている形だが、現時点がターニングポイントであることは間違いなかった。

……しかし、肝心のシャスター本体へ攻撃が届かない。

「無駄な抵抗はやめておけ」

赤いバトルドレスを装着した勝ち気そうな少女が、Type.XIの前に立ち塞がる。

「まずいですね。シャスター本体の防衛力がこれほどとは……。

仮にもオリジナルXIIIの名を冠する私に、付け入る隙を一切与えないあなたは何者ですか?

シャスター本体を守護しているということは、ソル管轄のサーティーンですか?」

「違うな。だが、教える必要はないだろう。

叛乱分子に明日はない。シャスターの名の下に駆逐する!」

赤いバトルドレスの銃剣が火を吹いたのを皮切りに――

コントロールルーム壁面が展開し、無数の迎撃装置が顔を出した。

レーザー、銃弾、グレネード、あらゆる攻撃がType.XI目掛けて発射される……!

同空間内では、もうひとつ戦闘が発生していた。

巨大ロボットと人型ゼクスの対決である。

「なんだよこのスライムみたいなの!? 離せ! 振り払えないのか、雷鳥!」

「言われなくてもやっている!」

電波を帯びた奇妙な粘液に、ヴェイバトロンが絡め取られている。

「プラセクトの粘液にノスフェラトゥの呪いを掛け合わせ、電子化したトリモチだ。

神器なんて呼ばれていても、こうなってしまえば木偶の坊。独活の大木。産業廃棄物。

ブライトロンに攻撃が通用しなかった時点で察するべきだったね。君らがこうなる未来を!」

居丈高に語ったのは、髪や両腕を機械のケーブルに置き換えた電脳人間。

奇妙な粘液はそのケーブルの先から放たれていた。

「なぜなら、私こそイレギュラーX崩刃裁機ブライトロンの設計・開発者!

青の世界が誇る天才科学者、アドミニストレータ アルクトゥルス、その人なのだから!」

「アルクトゥルス? ……ああ、カノープスが言っていた奴か」

それぞれが独自の得意分野を持つアドミニストレータの中において、極めて異質。

凡庸にして、非凡。なにもできないが、なんでもできる。それがアルクトゥルスという人物である。

他人の技術なくしては、人より秀でた頭脳を有効に活かせない。

かつてリゲルの記憶を盾にあづみを脅迫する役割も担ったことがある。

言わば、青の世界の暗部を担う人物だった。

「あいつは私をどう評価していた?」

「独創性こそないが、技術の転用・改変にかけては天才的……だったか。

実際に相対して理解した。なるほど強敵だ。手も足も出ない」

「へえ。嬉しいね」

「あの時、奴が口にしなかった台詞を僕が補足してやろう。“だが、反吐が出る”」

「挑発しても無駄だよ。私は感情論では動かないんだ。効率厨というやつさ。

大体、キミらは甘い。ヴェイバトロン単騎で中枢へ乗り込むなんて無謀にも程がある。

もし私だけでなく、アドミニストレータ ソルもいたらどうするつもりだったんだい?

お得意のジャスティス・スピリッツとやらで乗り越えられるとでも?」

「よく喋る奴だ」

「久しぶりの会話が楽しくてね。でも、残業はしない主義なんだ。そろそろ業務を終了しよう。

Type.XIの参戦は想定外だったけれど、誤差に過ぎなかったようだしね。

あっちは任せておけばいい。いますぐにも終わりそうだ」

Type.XI側の状況は悪化していた。

煤煙を払い、大剣を杖代わりにして、Type.XIがよろけながら立ち上がる。

息も絶え絶えに赤いバトルドレスを見据えた。

「諦めの悪い」

「……諦めきれるものですか。こたつとみかんが待っています」

「革命軍に関わる事象はすべて潰してやる」

「掲げた理想は……決して潰えません……。

戦斗君、雷鳥君、獅子島さん、聞こえますか……。

私が、少しでも長く交戦し……情報を共有しますので――」

「誰がなにをするって?」

一撃目は胸を貫く熱線。

二撃目は全身の骨を砕くほどの衝撃。

Type.XIは風に舞うハンカチの如く吹き飛ばされた。

◆ ◆ ◆ ◆

人差し指を立てたポラリスが、ニヤリと笑う。

「秘策というのは《共振崩壊》じゃよ」

それは、あづみが神マルドゥクと契約して授かった特殊能力の名。

青の世界を憎んでいた彼女は、声が届く範囲にある機械を無差別にショートさせるようになった。

覚醒して神との関わりが断たれたいまでも、その能力は失われていないという。

「リゲルのサイボーグパーツやバトルドレスも被害を被るが、ツー、スリー、フォーを道連れにできる」

「現実的にはそれが最善策かもしれない。……でも、ダメ!

せっかく笑顔を取り戻したあづみに忌まわしい過去を呼び覚まさせるなんて、論外!」

「おそらくベガたちは、あづみが戦力になるとは考えておるまい。

チャンスはいましかないんじゃ。一度きりでいい。堪えてくれんか?」

「冗談じゃないわ! 私は許さない! 見損なったわよ、ポラリス!」

「ならばあづみよ、おぬし自身の気持ちはどうじゃ?

ほんの数分、オリジナルXIIIの動きを止めてくれるだけでいいんじゃよ」

「わ、わたしは……。例え敵でも、苦しむ姿を見たくないよ……」

気まずそうにポラリスから視線を外し、消え入りそうな声で言うあづみ。

珍しくポラリスが声を荒げた。

「おぬしが立っているのは戦場じゃぞ!

相手を傷つける覚悟の上で臨んでおらんのか!? 敵は敵と割り切るのじゃ!!」

「ご、ごめんなさい! ……あ! あと、ね? あれたぶん、いつでも使える能力じゃないの。

少なくとも、わたしが絶望して泣いてる時にしか……使えなかったと思うから……」

「そうなのか!? 参ったのう。頼みの綱が……」

「諦めて別の作戦を考えましょう」

安堵したリゲルが胸を撫で下ろす。

しかし、ポラリスは沈痛な面持ちであづみの額に右手をかざした。

「……大事の前の小事。

許せよ、あづみ。おぬしの辛い記憶を呼び覚まさせよう。……克明にな」

「え? ポラリス……さん? うそ、だよね……?」

かざされた手に光が宿ったのを見て、あづみが後ずさる。

逃がすまいと、ポラリスはその腕をつかんだ。

「血迷ったのポラリス!? させないわ!!」

リゲルのタックルを紙一重で避けると、逆にポラリスはその背を突き飛ばした。

一瞬だけ離してしまった左手が、ふたたびあづみを捕らえる。

「おおっと、危ない危ない」

「本気なのね……。それなら私も容赦はしない!」

リゲルはバスターソードを斜めに振り払い、ポラリスへ刃を向けた。

一連の光景を見て、ベガが心底辟易した様子で溜息を吐く。

「仲間割れですか? だから感情など不要なのです。見苦しい……。

オリジナルXIII、まずは忌々しい叛逆者ポラリスからとどめを刺しなさい」

治安維持部隊最高司令の命を受け、オリジナルXIIIが行動を開始した。

Type.IIはレーザーブレードを正面に構え、ベガをガード。

宙に浮き上がったType.IVは6個のビットを前後左右天地に展開し、哨戒。

ポラリスへ向かって来たのは、電磁ウィップを振りかざすType.IIIだった。

「スリーか。おぬしは2回目。攻撃の癖も知っておる。好都合じゃな」

くるりと方向転換し、流れるような動きでポラリスはType.IIIの額に触れた。

手の平に蓄えられていた光球が額の奥へ吸い込まれていく。

無機質だった表情に生気が宿った。

「……ポラリス、さ……ま?」

「彼女から離れなさい! Type.III!」

異変を察知したベガがType.IIIへ指示を投げた。

しかし、Type.IIIは治安維持部隊最高司令の命に従わない。

「なにをしたのです!」

「いつものアレじゃよ。感情制御回路の破壊と記憶の再インストールじゃな」

「いまの一瞬で、そのような複雑な処理を施したというのですか!? ありえません!!」

「相手が悪かったのう。妾は電脳戦と心理戦なら誰にも引けはとらんよ」

飄々とした笑みを取り戻したポラリスを憎々しげに睨んだベガが、はっとなる。

「まさか最初からそれを狙って!」

「いかにも。あづみと一芝居打たせてもらったのじゃ。実に人間臭い作戦じゃろう?」

誰を攻撃すべきか判断をつけられずにいたリゲルが、きょとんとして首をひねる。

すぐに状況を理解し、怒りを噴出させた。

「なにそれ! 私、聞いてないわよ!?」

「おぬしはなにも知らん方が真に迫ってくれると思ったからのう。敢えて言わんかった」

「ごめんね、リゲル。ごめんね!」

あづみが顔の前で両手を合わせ、何度も頭を下げる。

ひとり蚊帳の外に置かれていたことを知ったリゲルは、心の中で涙した。

「ふざけたことを……。

ポラリスへ総攻撃をかけなさい、オリジナルXIII! 私のガードは不要です!」

「ですが」

「必要ないと言っているのです!」

先にType.IVが、少し遅れてType.IIが飛翔した。

ふたりは空の治安維持部隊《ジズ》を束ねる高機動バトルドレス。

コンビネーションは完璧だった。普段通りであれば。

「しまったです。私は後方支援担当。前へ出てしまっては……。

やむを得ません。先制攻撃です。ツイン・トライアングル……きゃ!?」

攻撃技を繰り出そうとしていたType.IVのビットが薙ぎ払われる。

電磁ウィップを一閃させたType.IIIは、続けて飛来したType.IIを牽制しながらType.IVへ語りかけた。

「ともに戦闘訓練を積んだあの頃が懐かしいですね、タイプフォー。辛くとも楽しかったです。

けれど、不要な記憶として削除されていることでしょう。思い出してみたくはありませんか?」

「え……と。ええと……。

Type.IIIの提案にはどのようなメリットが……。演算が間に合わないです……」

「耳を傾けるなType.IV! 私たちには必要ないものよ!」

「そ、そうです! そんなもの要らないです!」

「知っておるぞ? おぬしは人間の感情に興味津々じゃったな?

なあに、遠慮することはない。生来おぬしも持っていたものじゃ。受け取れ!」

パニック気味のType.IVの背後へ悠々と回り込んだポラリスが、彼女の額に触れる。

Type.IVの感情制御回路は破壊された。

「さすがに記憶データまでは所持しておらんのでな。そっちは後のお楽しみじゃ」

「あぁ、うぅ……。焦燥、困惑、恐怖、悲哀、諦観、嫉妬、好気、希望、歓喜……。

私は治安維持部隊に所属するオリジナルXIII。人間に過剰な興味を抱いてはならないです。

感情は任務の妨げにしかならないです。ベガ様をお守りしなくてはならないです。私はベガ様の――」

「どうじゃ? 世界が拓けたじゃろう?」

「私は、私は……。あっ……あぁん!」

感情の奔流に翻弄され、Type.IVの思考が追いつかなくなる。

頭部に埋め込まれた機械のパーツがショートし、棒立ちのまま仰向けに倒れてしまった。

全身を痙攣させ目を回す様子は、まるで《共振崩壊》を受けたバトルドレスのようだった。

「わ、わたしなにもしてないよ!?」

「案ずるな。あづみの仕業ではない。新鮮な体験に脳や身体が喜んでおるだけじゃ」

「信じられない。Type.IIIが裏切っただけで、こんなにもあっけなく……」

相棒を失ったType.IIが唇を噛んでいる。

未だ感情を制御されている彼女にそうさせたのはプログラムエラーか、深層意識か。

「裏切りだなんて心外です。元の鞘に収まっただけなのですから。

改めてお相手します、タイプツー。それとも同型機のリゲルを所望しますか?」

「私から遠慮させてもらうわ。同じ顔の相手となんて戦いたくないもの。

ターゲットは最初からベガひとりよ。言いたいことがた〜〜〜〜くさんあるの♪」

「……だそうです。

私も一刻も早くマスター・アルタイルをお仕置きしたいので、早急に決着をつけましょう」

「許しません……」

ベガは怒りに震えていた。

しかし――

そこからはあっという間だった。

勢いを削がれたType.IIはType.IIIに圧倒され、ベガはリゲルに銃口を向けられている。

ポラリスはいつでも状況の変化に対応できるよう、冷静に戦況を見守っていた。

「ゲームセットね」

「私が敗けたというのですか……?」

「おぬしは司令官じゃからのう。前線へ出てくるべきではなかったのじゃ。

もっとも、その点については我らがリーダーにも言えることなのじゃが」

時を同じくして、ふたりの男が地に伏した。

カノープスとアルタイルがクロスカウンターを放ったのである。

「へへっ……。やった。ついにカノープスに勝った……!」

「馬鹿言え……。引き分けだ」

「あんまり馬鹿馬鹿言うなよ……馬鹿。

九頭竜の大学院以来だね。素手でケンカしたのなんて」

「すっかりなまっちまったな……。

あの頃は俺が勝てなかったことなんて、一度もなかったのによ。

……んなことより、おまえさあ、とっくに洗脳解けてるだろ?」

「気付いてたのか……。

うん。殴られてるうちにね。ま、そんなのどうだっていいよ!」

「ひでぇな」

ふたりは上体を起こすと、背中合わせにへたり込んだ。

「ごめん。迷惑かけた」

「俺もな。心配かけた」

「もっとスマートなやり方もあったろうに……。

おぬしららしい決着の付け方じゃな。ともあれ、お疲れじゃ」

ふたりへねぎらいの声をかけたポラリスの後ろで、Type.IIIがあからさまに不機嫌な表情を浮かべている。

アルタイルがなにひとつ声をかけてくれないことに対する憤りからだった。

鈍感なアルタイルが彼女の複雑な想いに気付くはずもない。

そして――

ベガは呆然と眺めていた。

自分には決して向けられることのなかった、アルタイルの笑顔を。

リゲルの健闘を讃え寄り添う、あづみの笑顔を。

「なにもかも、すべて、こぼれ落ちてゆく……」

崩れ落ちた外壁の向こう側。

いつしか青の世界の天候は雨となっていた。

◆ ◆ ◆ ◆

丸太が床に転がり、乾いた音を立てる。

「忍法! 変わり身の術デース!」

イレブンを抱きかかえ跳躍した七尾は、間髪入れずにアルクトゥルスの足元へ苦無を投げつけた。

ヴェイバトロンを拘束していた電子トリモチが緩む。

「いまだ! ジャスティス・エスケープ!」

好機を逃さず、怜亜がヴェイバトロンの機体をくねらせ、戒めから脱出した。

超がアルクトゥルスと対話している隙に、怜亜と七尾が窮地を脱する作戦を練っていたのである。

着地した七尾の腕の中でイレブンが薄く目を開ける。

「……お役に立てず……申し訳ありません……」

「イレブンさんのバトルはワタシがヴェイバトロンのコクピットから見届けマシタ。無駄にはしないデース!」

「そう、ですか……。良かった…………」

七尾の忍術でType.XIへのとどめの二撃目は回避されたが、一撃目の熱線には間に合わなかった。

それ以前にも、かなりのダメージを蓄積していたようである。

「情報にない事象だな」

通常の人間よりも遥かに機敏な七尾の動作を、赤いバトルドレスが冷静に分析する。

「ニンジャ・スキルか」

「忍者の里を出てからも、ママに内緒で毎日修行してマース。まだまだ半人前だケド」

「確かにな。人間の域を凌駕しているが脅威ではない」

「キミはゼクスの協力もなしに生身で私やシャスターへ歯向かうつもりかい?

無駄だよ。シンクロトロンの破壊を嘆き、隅っこで泣き寝入りしているといい!」

七尾の始末は後回しでも構わない。

そう判断した赤いバトルドレスとアルクトゥルスが、ヴェイバトロンへの攻撃を再開する。

その傲慢な背中へ向け、七尾は力の限り叫んだ。

「シャーラップ!

ワタシは獅子島七尾! 立派な学者のパパと凄い忍者のママのひとり娘!

ワタシは逃げない! 悲しいからって落ち込んでるだけじゃ、誰も救えないデース!」

「その通りです」

「ホワッツ?」

「さっきは頭ごなしに怒ってしまい、すみません。

どのようにあなたを激励すべきか悩んでいたのですが、杞憂だったようですね」

声に振り返ると、シャスタールームの入口にデネボラが立っていた。

あちこちのパーツを破損させたバトルドレスの少女を抱えている。

デネボラ自身も薄汚れ、みすぼらしい姿だった。

「私も忍術の修行を怠るべきではありませんでした。Type.Vに強襲され、この有り様です」

Type.Vは本来ならデネボラを守護するオリジナルXIII。

シャスターの支配下にあるため、革命軍の戦士となったデネボラとの戦いは避けられなかったのである。

「こんなことなら、ポラリスに感情制御回路を破壊してもらうべきだったのでしょうか。

私には分かりません。……いずれType.V自身と対話する必要がありそうです」

「デネボラさん! ほかのみんなは!?」

赤いバトルドレスとアルクトゥルスの総攻撃をなんとかかわしながら、怜亜が訊いた。

優しく正義感の強い彼は、どんな状況下でも、つねに仲間の安否を心配している。

「カノープスの心配は無用です。援軍が到着しました。並行過去世界のゼクス使いもいます」

「僕たち以外に?」

「その話は後にしましょう」

戦闘不能になったType.VとType.XIを入口外の通路に横たえると、デネボラは七尾へ告げた。

「あなたは私が思っていたよりも強いようです」

「そんなことないデース。

でも、ホントにそうなのだとしら、レイアやスグルのおかげかも?

ワタシがいちばん年上なのに、ふたりにはいつも勇気をもらってマース」

「そうですね。いい子たちです。長い付き合いなのに、すっかり忘れていました」

「もしかしてデネボラさんって、ワタシの――」

デネボラは強引に七尾の言葉を切った。

「シンクロトロンを再び託します。……ただし!

機械だって生きてるんです。もっと大事に扱ってくださいね、レーベちゃん?」

「ハイ! ゼクス・アクティベート、シンクロトロン!

獅子島・レーベ・七尾、スクランブルデース!!」

「アルクトゥルスは私が。皆はアトラスを!」

「アトラス?」

「交戦中の赤いバトルドレスです。

私は以前、治安維持部隊を手伝っていたことがありますので、少しだけ知っています。

正式名称はシャスターFPGAアトラス。シャスターの分身とでも考えてください」

「シャスターの防衛システムが形を伴って実像化した……というところか。

道理でシャスタールームの武装を手足のように操るわけだ」

「ブライトロンと同じで、ヴェイバトロンの攻撃を全部弾いちゃうしね」

「シャスターが実体化した姿デースか。デネボラさん、アドバイスは?」

「強いです」

「タハー」

「構わん。敵は倒すだけだ」

「いくぞみんな、ジャスティース!!」

向かうは、双絶正義ヴェイバトロンと斬神紅蓮剣シンクロトロン、そして、アドミニストレータ デネボラ。

掲げた正義は「人類の自由と尊厳の奪還」。

対するは、シャスターFPGAアトラスとアドミニストレータ アルクトゥルス。

揺るぎなき正義は「平和を乱す叛乱分子の駆逐」。

異なる正義を巡るラストバトルが始まった。

「驚いた、キミはデネボラなのか。

分からなかったよ。しょっちゅうアバターを変えていたからね。

ボロボロのその身体で私に挑むとは、マゾヒスティックな願望でもあるのかな?」

「正直に答えてください、アルクトゥルス。

たびたびキラーマシーンを暴走させていたのは、あなたですか?」

「バレたか。最初の数件こそマーメイドの仕業だけどね、利用させてもらったよ。

キラーマシーンを恐怖の存在として、人間たちに知らしめるべきだと思ったんだ。

少々やりすぎてしまって、治安維持部隊から外すべきとの声も上がったようだけど。

そうなったらそうなったで結構。地に落ちるのはキミの名声。私は特に困らない。

キミに恨みがあったわけじゃないんだ。成り行きだよ。悪かったね。ははっ!」

「私のことはどうでもいいんです……。

よくも私の可愛いファムたちを好き勝手してくれましたね!」

「もはやキラーマシーンは私のものだ! おとなしくリタイアするといい!」

「私は決して倒れません! あなたを電子牢獄へぶちこむまでは!!」

デネボラとアルクトゥルス。

熱い心と冷たい心が交錯する。

「さっさと加勢しろ、獅子島!」

「ワンモメント! コクピットがいろいろ変わってて……」

七尾が慌てている間にもシャスタールーム全域から熱線が、銃撃が、爆撃が、間断なく降りかかった。

「獅子島さん落ち着いて!」

ローレンシウムAIとサイクロトロンAIの指示のもと、怜亜が巧みにヴェイバトロンを疾走らせる。

アトラスへ有効打を与える術を見付けられずにいるが、その瞳は勝利を信じて輝いていた。

「少しずつだけどアトラスの行動パターンが読めるようになってきたよ。

きっと大丈夫! どんなに強いRPGのボスにだって必ず攻略法があるんだ!」

「効率の良い攻撃ばかりを繰り返しているんだろうな。避け続けろ、戦斗!」

シンクロトロンへの流れ弾をジャスティス・スピアでさばく超も、静かな正義に燃えていた。

希望は失われていない。

「サイバーレックスに壊される前は、こんなトコにスイッチなかったはずデース。エート……変形?」

七尾はリニューアルされたコクピットの上方に見慣れないボタンを見つけた。

深く考えることもせず押してみると、たちまちシンクロトロンが鳴動を始める。

「わ、わ、わ!?」

「シンクロトロンが変形してく!」

「あれは、剣か?」

到底無機物とは思えない粘土のような変形過程を経て、シンクロトロンは大ぶりの剣となった。

そして、そうあるのがさも当然かのようにヴェイバトロンの両腕へ収まる。

一連の様子を横目で確認したデネボラが、仲間の子供たちへ通信を送った。

「新生したシンクロトロンの剣は、ブライトロンが振るった剣と同様、分子振動を発生させます」

怜亜と超はブライトロンが容易く外壁を斬り裂く光景を思い返した。

「強力ですが、ブライトロンと同レベルの武装では、さほどの効果も期待できません。

ですが、変形してヴェイバトロンが手にしたことで、アトラスにとっては未知の武装となりました」

「つまりどういうこと?」

「アトラスにも有効です」

怜亜、超、七尾。

3人が沸き立った。

「……まったく。シンクロトロンだって大切な仲間なのに道具扱いばかり。

アルクトゥルスだけじゃないです。カノープスにも文句を言ってやらないと気が済みません!

旗艦アウダーチアのラボにわざわざ変形プログラムを残し、この私にアップデートさせるんですから!」

「強力な武装を手に入れたところで結果は変わらない。

犯罪者のデータは不要。キミたちは存在ごと抹消される。塵ひとつ残さず、ね」

「アトラスはシャスターそのもの。攻撃を外してしまったら、以降は対策される可能性が高いでしょう。

必殺の一撃を放つためには、あなたたち3人の気持ちをひとつにしなくてはなりません。

……できますか?」

3人は頷き合った。

「それくらい余裕デース!」

「最初で最後だ。戦斗、おまえに合わせる」

「ああ。……みっつの心をひとつに! くらえ、アトラス!!」

「「「ジャスティス・エクスカリバー!!!!」」」

その日、青の世界の革命は成し遂げられた。

シャスターは破壊されたのだ。

Illust. 桶谷完,土屋彼某,にもし,べっかんこう,山田J太,吉岡英嗣,Nidy-2D-

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

弓弦羽ミサキとパートナーゼクスのガルマータは白の世界へ降り立った。

超高層ビル等は見られないが、現代の市街地と似た雰囲気の建築物が立ち並んでいる。

彼は白の世界を “文明の進化が止まった遠い未来” と表現したが、その通りだった。

「本当になんともないのか、ミサキ?」

「はい。特には?」

「私はミサキを護る盾にはなれるが、エンジェルのように結界を張れるわけではない。

ミサキがブラックポイントへ入ると言って聞かなかった時は、肝を冷やした」

「なぜか、大丈夫な気がしたんですよね」

未来の種族であるゼクスたちは、未来の空気中に漂うリソースをエネルギー源としている。

一方、現代の人間にとってリソースは不要であり、過剰に曝されると体調不良を招いてしまう。

例えリソースの扱いに慣れているゼクス使いであっても変わらない。

ブラックポイント周辺には濃密なリソースが渦巻いている。

そのため、対策なしの突破は無謀以外のなにものでもなかった。

「リソース症候群でしたっけ。

きっと、100%かかるものじゃなかったってだけですよ!」

「人間が生身でブラックポイントを通過するなんて、どこまで図太い神経をしてるのですか」

街灯に背を預け、ふたりに声をかける者がいた。

ミサキ、ガルマータともに、とてもよく知っている人物だった。

「ケィツゥー!」

「ガルマータ様、どういう風の吹き回しですか?」

ミサキは違和感を覚えた。

いつも柔和だったケィツゥーの表情は、凍りついたように冷たい。

「白の世界を追われた身にも関わらず、おめおめ戻って来たことは申し訳なく思う。

だが、神や終末天使の暗躍を幾度も目にした。いてもたってもいられず――」

「戻ってくださいと、私がどんなにお願いしても、聞き入れてくれませんでしたよね?」

「すまない。あの頃は、どうしても割り切れなかったんだ」

「違います。ガルマータ様は私ではなくその女を選んだのです!」

不意に “その女” 呼ばわりされ、ミサキは首をひねった。

「どうせその女が白の世界に行きたいと言ったから、従っただけじゃないですか?」

ガルマータが口をつぐむ。

細部のニュアンスは異なるが、決意を後押ししたのがミサキであることは事実だったからだ。

「ほら、図星でした。

ですが、私は理解のある女です。過ちは水に流します。

いますぐその女と別れ、私とともに歩むのであれば、浮気を許しましょう」

「話が要領を得ないのだが……。ミサキは私のパートナーで――」

「ガルマータ様はその女をパートナーに選ぶのですか!? 生涯の!!」

ケィツゥーの言葉には鬼気迫るものがあった。

表情もこれまで見たことのなかった険しいものである。

「いくらなんでも様子がおかしいですね」

「ああ。やはりマシャールのように――」

「あの日、私にプロポーズしてくれたのは、なんだったんですか!?」

「えっ。おめでとうございます!」

唐突にもたらされた情報にも関わらず、ミサキは心から祝福のエールを送った。

深夜番組で培われたアドリブ力の賜物だった。

「待て! なんの話だ! そんな覚えはないぞ!?」

「違うんですか?」

「助けてくれミサキ! 彼女に落ち着いてもらう方法はないだろうか!?」

「うーん……そうですね。

気絶させたら目覚めた時、正気に戻っているとか、ないでしょうか?」

「しかし、ケィツゥーに手をあげることなど――」

ケィツゥーを気遣うガルマータの発言は、またもケィツゥーに遮られた。

「そうやって仲良く相談しているところを見せつけるなんて、卑怯です!

嫌いです! ガルマータ様なんて嫌い! 嫌い嫌い! 大嫌い!」

喚きながらケィツゥーが抜いた剣は、赤黒いオーラを帯びていた。

言葉はガルマータへ向けられたものだが、視線はミサキを捉えている。

「私とガルマータ様の邪魔をしないでください」

とめどない情念がエネルギーの塊となり、剣の先端から放たれる。

攻撃を想定していなかったガルマータの反応が遅れた。

「ミサキ!」

しかし、エネルギー弾は軌道を変え、空高くではじけた。

ミサキとケィツゥーの間に出現した天使が、拳のひと振りで弾いたのだった。

「いってー!

せめて形くらいはエンジェルらしく振る舞おうと思ったが、やっぱ、徒手空拳はないよな。

もしかして、あいつがたまたま特殊だったのか?」

さらに、上空からも小柄な天使が舞い降りる。

「当たり前。なぜ、よりにもよって金牛宮を手本にしたの?

ほかの4人の方が、よほどエンジェルらしかった」

「まじか。いやまあ、あいつにはあたしに近い波長を感じたんだ」

「口より先に手が出る。理解」

「君たちは……まさか!?」

ガルマータが驚嘆の声をあげる。

現れたふたりは輝く光輪と純白の翼を持つエンジェルの姿をしているが、よく知る人物だった。

「イカちゃん! ナミちゃん!」

ふたりはミサキがリーダーを務めるアイドルユニット《シャイニングエンジェル》のメンバー。

子役出身の斑鳩つばさと、元ロック歌手の瀬戸内美波だった。

美波は赤く腫れ上がる拳を抑えながら、屈託のない笑みをミサキに向けた。

「よっ。久しぶり!」

「どうしてここに!?」

「あたしらはみさきちの監視をしてるからな」

「監視……? いつから!?」

「ずっとだよ。最初っから。

みさきちが芸能界入りすることは分かってたから、ユニット組めるよう根回ししてな」

「分かってた、とは――」

ガルマータが口にした疑問をケィツゥーが遮る。

「私抜きで勝手に盛り上がらないでください。

あなたたち、そのようななりをしていますが、天使ではありませんね? 何者ですか?」

「さあ」

「それよりあんたこそ状況を見極めた方がいい。

暗黒騎士だかなんだか知らないけど、さすがに分が悪いんじゃないか?」

ミサキの前にはガルマータが立ち塞がり、ふたりの天使もケィツゥーの行動を警戒している。

「……そのようですね。劣勢を認めてこの場は退きましょう。

ですが、次に会う時は白黒つけます。ガルマータ様の伴侶に相応しいのはどちらなのかを!」

ミサキに人差し指を突きつけ、ケィツゥーは颯爽と立ち去った。

「なに言ってんだあいつ?」

「ケィツゥー……」

「すいません。彼女も気になりますが、話を戻してもいいですか」

ミサキがユニットメンバーのふたりに視線を戻す。

「あたしらの正体だろ? そうだな。見たまんま人間じゃない。

かと言って、白の世界のエンジェルでもない。もっと異質な存在だ」

「教えてくれるタイミングはなかったんでしょうか?

例えば、私がゼクス使いだとカミングアウトした時とか……」

「立場を明かすつもりはなかった」

つばさがぽつりと漏らす。

「たまに芸能活動して、たまにオフで遊んで。監視はそれだけで十分だったんだ。

それが、まさか打算もなく白の世界へ乗り込むなんてな。想定外にもほどがある」

美波は呆れ顔で溜息をついた。

「いちおう聞いとくよ。白の世界を訪れた理由は?」

「終末天使や暗黒騎士の暴挙を許しておけません。

なにより、白の世界はガル君の故郷なんです!」

「やっぱりそうか……。だったらなおさらだ。

いますぐ帰ろう。おそらくその方が白の世界のためになる」

美波の提案にミサキは首を振る。

「一緒に活動してきたふたりなら知ってますよね?

アイドルにしてゼクス使いの弓弦羽ミサキが、途方も無い頑固者ってことくらい!」

「ああ、よく知ってる。だからこそ頼りになるリーダーなんだ。

しゃあない。もう一歩踏み込んで話すか」

「いいの?」

「仕方ないさ。あの方も許してくれる。

それとみさきち、聞くからには覚悟を決めなよ?」

「教えてください。それが監視していた理由でもあるんですね?」

美波はうなずいた後、厳かに告げた。

「弓弦羽ミサキはただの人間じゃない」

「そうなんですか?」

「軽いな!」

「ふたりだって人間じゃないんですよね?

私、ゼクスの知り合いならたくさんいますよ?」

「いや、そういう話じゃなくて」

「美波、説明ヘタすぎ」

「悪かったな」

ジト目で切り捨てるつばさに、そっぽを向く美波。

「少し言い方を変えるよ。みさきちはいまは正真正銘、普通の人間。

でも、それはあの方に素質を封じられているから」

「素質?」

「人間以外のものに変質する素質。

いまが無色透明だからこそ、何物にも染まりやすい」

「最も高確率なのがエンジェルだな。

白の世界に長居すれば高位の天使と接触する機会も増えるし、昇華する可能性は高い」

「私が天使になったら困るんですか?

3人そろって正真正銘のシャイニングエンジェルになれますよ!」

あまりにもあっけらかんとした反応に、美波が諦めの溜息を吐く。

「あたしらが言うのもアレだが、みさきちには普通の人間でいてほしいんだ。

百歩譲ってエンジェルになるだけならまだいい。問題はその先なんだが……」

つばさが胸の前で腕を交差させ、否定の意を示した。

「さすがに言えないな」

「煮えきりませんね」

「知っちまうことで意識して、そっちへ傾くってこともあるだろ?」

黙って話を聴いていたガルマータが、ふたりへ疑問を投げかける。

「聞かせてくれ。あの方とは? 君たちは敵なのか?」

「ごめん。下位の存在は上位の存在について口にできないから。

でも、ひとつだけ答えられるよ。つばさと美波はみさきちの味方」

「そうか。ならいい」

「さて、本物のエンジェルに見つかったら厄介だ。あたしらは消えるよ。

二度とこの姿で顔を出す機会が巡って来ないよう、願ってる」

「またね」

ミサキは飛び去るふたつの背中を見送った。

「ガル君、私って何者なんでしょうね?」

「すまない。私には想像もつかない」

「ですよねー。さて、これからどうしましょう。

すっかり出鼻をくじかれてしまった感じなのですが……」

「ならば、私の師匠であるコハラ老を訪ねよう。

ケィツゥーのことも含め、白の世界の状況を知る必要がある」

◆ ◆ ◆ ◆

一方その頃。

白の世界の中枢である大神殿では、未来を揺るがす大事件が起きていた。

「がはっ!」

四大天使ガブリエルが地に這いつくばっている。

その頭を踏みつけるのは、天使の身で魔人の力を得て、さらには神にまで上り詰めた者。

列神天使ガムビエル。

「迫害するのが白の世界の人間だけなんて、生ぬるいんじゃないかな。

頂点に立つ者は、もっと広い視野を持たないと!」

「人間にはなんの価値もないが、エンジェルやガーディアンは同朋だ……」

「アッハハハ! それが生ぬるいっていうんだよ!

神の出現に刺激された他世界の猛者たちが動き出してる。

悠長に構えてる場合じゃないんだけどねぇ〜?」

「……物事には順序がある。

穏健派のミカエルを潰し、白の世界の意思を統一せねばならんのだ」

「そのミカエルだけど、ちょうどいま7人の十二使徒を引き連れてここへ向かってるよ。

ガブリエル様に休戦を持ちかけたいみたいだね。あれだけいがみ合ってたのにね〜?

よほど先を見据えてるよねぇ〜?」

ガムビエルは口端を歪め、楽しげに嗤った。

「ま、ボクらがぜーんぶ蹴散らしちゃうんだけどさ!

邪魔されると面倒だし、ガブ様はひと足先に逝っておこうね?」

ガブリエルもまた、心の底から笑った。

「どうせ私はろくな最期を迎えないと思っていたが、想像を超えている。最悪だ。

……ミカエルにも気の毒なことをしてしまったな」

「うん?」

「私は、私が愛したこの世界に、とんでもない爆弾を遺してしまうらしい」

「急になに悟ってんの? キモーい! キャハハ!」

「娘に手をかけさせるとは……フフ。

白の世界の統治以前に、私は親失格だな」

「なに言ってんのか、ぜーんぜん、分かんなーい!

もういいよ。ウリエルが居なくなってからの三日天下、ご苦労様!」

「せめて……カプラやイサナとは仲良くするんだぞ……ニーナ」

「誰のこと? ま、いいや。おやすみ!」

そして――

四大天使は、ひとりになった。

Illust. 安達洋介,桶谷完,かわく,吟,椋本夏夜,土屋彼某,まさる.jp,和錆

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

宣教師の少女と天使の後をつけ、上柚木綾瀬とズィーガーがブラックポイントへ踏み込む。

しかし、白の世界への到達を果たしたところで綾瀬が倒れてしまった。

横たわる綾瀬にズィーガーが檄を飛ばす。

「しっかりしろ、綾瀬! リソース酔いってやつか? ッたく……人間は貧弱だな。

かくいう俺様も白の世界のリソースは生理的に受け付けねェがな。

ヘルシャーの息を鼻先でかがされてるみてェだぜ!」

「「トゥエルブ・パニッシュ!」」

「うおッ!?」

突然の奇襲。

ズィーガーは器用に身体をひねり、すんでのところで謎のキラキラハート砲を避けた。

「チッ……。天使どもに見つかっちまった!

でけェカニもいやがるな。妙な取り合わせじゃねェか」

「ふふふ。私たちの正体が気になる? それなら教えてあげよう!

私がスーパー美少女ラブリームリエルちゃんだ! そして!」

「十二使徒 双魚宮バキエル」

「ちっがーう! それは世を忍ぶ仮の名前!

真の名はチャーミーバキエルちゃんって決めたよね!? 打ち合わせ通りにやろうよ!!」

「次回……善処する」

「バッキーちゃんはいつもそうやって誤魔化すんだから! ……ほんと次は頼むよ?

そしてこっちはカニジロウ君! 石英でできたギガンティックのカニジロウ君をよろしく! はい、挨拶!」

カニが “やあ” とばかりに片方のはさみを振り上げた。

「でもって、黒の世界のゼクスがなんの用?

赤の世界のゼクスと一緒にいる私に言われたくないって? 余計なお世話!」

「……やべェなコイツら」

「ムリエルのせいで私まで変人扱いされるの、軽く鬱なんだけど」

「いますぐ殺りてェが、天使は情報源になり得るから自制しろって言われてンだよ。

後でバレるとぐちぐちうるせェからな、綾瀬は……」

ズィーガーが心底嫌そうにふたりのエンジェルを睨んだ。

ものともせず、ムリエルがズィーガーへ迫る。

「黒豹クン! 倒れてる女の子を解放しないと、ちょっ★きん♪ しちゃうぞ!」

「コイツは俺様の下僕だ。どうしようと勝手だろ」

「そうなの? ならいいや」

「いいのかよ!」

「カニじゃないなら、多少はね?」

「意味が分かンねェよ!」

「そんなことより問題はブラックポイントだよね。

非常事態とはいえ、こうも簡単に異世界のゼクスに侵入されちゃうと困るなあ」

「門番も含めてイヴィルベインの半数……ダークソードにされてるから。

正常なガーディアンも対処に駆り出されてるし」

「もうっ! ガムビーめっ! 元・十二使徒のくせして余計なことばかりして!

おかげで日課のクラブ・ウォッチングもままならないじゃん!」

「……うっ」

横たわっていた綾瀬が額に手を当て、よろよろと立ち上がる。

騒ぎを聞きつけ、目を覚ましたのだった。

「無理すんな。しばらく寝てろ」

「目の前に天使がいるのに、チャンスを逃すわけにいかないわ。

聞きたいことがあるの。宝瓶宮ガムビエルを知ってる?」

「もちろん! だって、私たち十二使徒だもん。

ガムビーは上位天使の肩書きを剥奪された、元・十二使徒の堕天使だ!」

「美しく荘厳だった風景がこの有り様……。

だいたいガムビエルがガーディアンを反転させて暴れたせい」

瓦礫の山となった市街地を見回し、ズィーガーが鼻で笑う。

「ヘッ! 俺様の故郷に比べりゃだいぶマシな風景だぜ!」

「てっきり、これが普段通りなのかと思っていたわ。

私はあいつを追ってここまで来たの。なんでもいいから教えてくれないかしら?」

「どうしようか?」

バキエルはガムビエルとともに四大天使ガブリエルに仕えていた。

つまり、この場にいる誰よりも事情に詳しいのだが、綾瀬たちを警戒して切り出せずにいる。

一方、親友に意見を求められたムリエルは、記憶を掘り起こしていた。

「黒の世界のゼクス使い……高慢……仏頂面……。

……あっ! もしかして、エンジェルキラー?」

「あー。わたしも思い出した。

最近耳にしなかったけど、指名手配されてたね」

黒の世界のゼクスを従え、エンジェルばかりを狙って襲いかかる少女。

その噂は、もちろん十二使徒の耳にも届いていた。

「懐かしい通り名ね……。

失礼な誹りを受けた気もするけれど、そっちは聞かなかったことにしておくわ。

いかにも私はあなたたちの同朋を手にかけた仇敵よ。バレたからには力づくで聞き出すまで!」

綾瀬がジャックランタンとアイアンメイデンのカードデバイスを構え、戦闘態勢に入った。

目の前のふたりは曲がりなりにも白の世界の最上位に近い十二使徒である。

体調不良と緊張からか、背中を冷や汗が伝う。

「殺っていいのか? ヘヘッ、待ってたぜコンチクショウ!」

「落ち着いてよ、黒豹クンにエンジェルキラー。

ガムビーの仲間じゃないなら、いろいろ教えてあげるから」

「敵だよ? いいの……?」

「犯した罪は、いずれなんらかの形で償ってもらうけどさ。

いまこの瞬間は敵じゃないし、ぶっちゃけ、それどころじゃないからね!」

「ンだよ! 戦わねェのかよ! 思わせぶンなよ!」

ムリエルは腐っても十二使徒。意外に賢明なのだった。

嬉しそうに舌なめずりしていたズィーガーが興味を失って寝転がる。

「実は私たちもミカエル様と一緒にガムビーと戦ってるトコなんだ。

でも、返り討ちに遭っちゃって。ホント納得いかないよね、あの強さ!」

「十二使徒だった頃とは……別人だよ」

「ミカエルって白の世界の最上位天使じゃなかったかしら。

神祖の嫉妬の仮面を被ったガムビエルは、なかなかふざけたスペックのようね」

「それだけじゃないよ。ガムビーは神の領域にも踏み込んでる。

じゃなければ、私たち8人掛かりで歯が立たないなんて有り得ない!」

「俺様がトドメを差し損なったあン時より、ずっと強えェのか。滾るじゃねェか!

……ンで、てめェらは負けっぱなしでナニ油売ってンだ?」

「反撃準備中」

「いま、白の世界の命運は十二使徒にかかってる。

私たちは使命を果たさなくちゃならない。4つの使命をね!」

ムリエルがここぞとばかりに両手の人差し指と中指を突き出した。

一般的にダブルピースと呼ばれるサインだが、彼女にかかればカニカニサインである。

「それも教えちゃうの……?

さすがミカエル様直轄は情報開示にためらいがないね」

「ひとつ! 逃げ遅れた一般市民を一般エンジェルと協力して保護すること!

ふたつ! 反転して暴れてるガーディアンを一般ガーディアンと協力して拘束すること!

みっつ! 捕らえられたミカエル様を奪還すること!」

「ミカエル様はドジを踏んだ私の身代わりで捕まった。ぜったい助けないと……。

おまけに、あいつはガブリエル…様も手にかけた。許せない」

「へえ? その件でバッキーちゃんが怒るなんて意外だ。

いつもガブリー様の悪口ばかり言ってたのにね?」

「あれ? なんでだろ。

あんなオッサンいなくなったところで、どうってこと……」

唇を噛み、胸を抑えるバキエルの目の端には、うっすらと涙も滲んでいた。

「うそ……やだ。やめてよ。こんなの違う。

認めない! 意味分かんない! 中年Gのくせに!」

ガムビエルは失ってしまったが、バキエルは失わなかったもの。

彼女がそれを理解することはなかったが、確かに存在していたのである。

「悪いけど、あなたたちの事情に興味はないの。

最後にもうひとつ教えてちょうだい。あいつはいま、どこにいるの?」

「私たちは知らない」

「そう。なら行くわ」

「私たちは、ね。あいつらなら知ってるんじゃないかな。

利害は一致してるはずだよ。協力してくれると嬉しいんだけど?」

「回りくどいな……。ナニをだよ!」

「十二使徒の使命、よっつめ! ひとりでも多くの終末天使を倒す!」

「此処にいたか、十二使徒。我らに逆らった報いを受けるがいい」

蒼空を見上げたムリエルの視線の先。

太陽を背に黒いシルエットに彩られた、ふたりの天使がいた。

「ソッチノニンゲンハ、ガムビエルトタタカイタイノカ?

ムリムリ! オレタチガココデ、カッチマウカラナ!」

「でも、チャンスは与えてあげないとね。ちょうどさっきルールが決まったんだ。

ガムビエルに挑むには、僕らを倒さなくちゃならないよ。

いいじゃんいいじゃん。ゲームみたいでさ!」

「無駄口を叩くな。

我ら終末天使は敵対勢力と人間を排除するのみ。それだけだ」

ふたりの天使は冷徹な少女と無邪気な少年。

少女天使が少年天使をたしなめた。

「へぇ、終末天使っていうの。

リソース酔いで調子が出ないけれど、肩慣らしにはなるかしら。……ズィーガー!」

「挨拶代わりだ! 月影葬送牙!」

大地をえぐる3本の衝撃波が上空へ及び、ふたりの天使を捉えた。

だが、粉塵の中から現れたのは、どこ吹く風の表情。

少年天使が溜息とともに言い放った。

「真面目にやってよね」

◆ ◆ ◆ ◆

綾瀬たちが終末天使と遭遇する少し前のこと。

白の世界へ到達したニーナ・シトリーは驚愕した。

初めて訪れた時とは明らかに異なる光景が目の前に広がっていたからだ。

近代的な中に神聖な雰囲気を醸し出していた建造物はことごとく破壊され、天空に浮かんでいた庭園も見当たらない。

力尽き精神の鎧を失ったガーディアンが、そこかしこに倒れている。

……いずれも息絶えていた。

「なんだよこれ。なんなんだよ!」

「ハナエル様、こんなことになってるのに、どうして天使様がいないのにゃ?

どうして争った跡があるのですにゃ!?」

「俺が知るかよ! ……そうだ。

ガブリエルの旦那ならなにか知ってるはずだ!」

ハナエルは天使の翼を広げると、あっという間に飛び去ってしまった。

後を追って駆け出したニーナをメインクーンが引き止める。

「白の世界ではエンジェルが創った秩序をガーディアンが監視するのにゃ! ルールは絶対にゃ!

市民の犯罪ならロウブリンガーが、外敵の襲撃ならイヴィルベインが取り締まってるはずにゃ!

その結果、犠牲が出ることだってあるにゃ!」

「でも! あんなにたくさん傷ついてるにゃ!」

「にゃあにゃはゼクス使いかもしれないけど、普通の人間にゃ! 任せておけばいいのにゃ!

なにも見なかったことにして立ち去るのが利口……」

ニーナは両手を握り、どこか遠くから聞こえてくる破壊音に胸を痛めた。

悲しげな横顔に罪悪感を覚えたメインクーンが歩き出す。

「……ハナエル様はきっと神殿にゃ。ついて来るにゃあ。

でも、にゃあは賢いのにゃ。明らかなトラブルに首を突っ込むのだけはゴメンにゃ。

なにか起きたら、にゃあにゃを置いて逃げるかもしれないにゃ。それでもいいにゃあ?」

いつになく真剣なメインクーンの言葉に、ニーナもまた神妙な顔でうなずいた。

数刻後、墜ちた神殿に案内されたニーナは、傾き、瓦礫の転がる白き回廊を走っていた。

目指すは、以前、ガブリエルに招かれた大広間。

間もなく到着というその時――

轟音とともに側面の壁を突き破り、対面の壁まで叩き付けられたものがあった。

全身ずぶ濡れで着衣もぼろぼろに乱れたハナエルだった。

「ハナエル様!?」

「……なにしに来やがった」

血の混じった唾を吐き捨てたハナエルが、小さく呟く。

顔を背け、視線を合わせない。

「おまえも消えろ、ニーナ・シトリー。相棒のようにな」

いつの間にかメインクーンが姿を消している。

宣言通り、危険を察知して逃げ去ったのである。

「へえ、君がニーナ・シトリー? 会えて光栄だよ!

ボクはガムビエル。十二使徒として白の世界の秩序を守っていたこともあるんだ。

ヨロシクね! こっちへおいで? アハハ!」

崩壊した壁の向こう側、大広間から芝居がかった口調の言葉が投げかけられた。

声の主、宙に浮く水瓶に腰掛けた少女を見とめたニーナは息を呑んだ。

自分自身の顔を悪意に歪め、天使と悪魔の翼をつけたような姿をしていたからである。

「いまは亡きガブ様に聞いたことがあるよ。

ボクが人間だった頃の名前も、ニーナ・シトリーだってね」

「いまは亡き? ……え?」

「あれれ? そっちが気になるの? ま、いいけどね。

ボクと、ハナエルと、もうひとりここにはいないけどバキエルの3人は、宣教師だったガブ様の弟子同士。

身寄りのなかったボクらは養子に迎え入れられ、家族4人、仲良く暮らしてたんだってさ」

ニーナにも血の繋がらないふたりの姉がいる。

彼女が日本を訪れるよりも先に世界各地へ飛び、やはり宣教師として活動中だった。

「だけど、天使になったら記憶はなくなるんだ。

趣味や性格については変わる奴と変わらない奴がいるけど、ボクは真逆に反転したらしいね。

そうなったら生まれ変わったも同然だと思わない? 親だの娘だの関係ないと思わない?

だから、ガ・ブ・さ・ま・は〜? 消しちゃった! キャハッ!!」

「……消した?」

ニーナは養父のアダム・ペンドラゴンを思い浮かべた。

幼かったあの日、優しい笑顔で手を差し伸べた彼の姿が、光の彼方へ消失してゆく。

「殺したんだよ! このボクが!

ちょっと奇跡を起こせる程度で偉そうにして、鬱陶しかったから!」

煽るような口調。

ニーナは茫然自失となり、ハナエルは歯噛みした。

「そ〜いえば、並行過去世界のガブ様はまだ生きてるよね? せっかくだし――」

心底楽しげに、口端を歪めるガムビエル。

言葉の続きを予感し、ニーナが華奢な身体を震わせる。

しかし、残酷な宣言が下される前にハナエルが動いた。

「俺が留守にしたばかりにガブリエルの旦那は……。

ガムビエルぅぁあ゛あ゛あ゛あ゛ッッッッ!!」

濡れそぼり薄汚れた翼を広げ、ハナエルが飛翔する。

呼応するようにガムビエルの周囲に無数の水球が生み出された。

「キミがいたって結果は変わらなかったと思うよ? だって、弱いじゃん!

それともボクが強すぎるのかな、おねーえちゃん?」

「黙れええええ!!」

「キミが黙りなよ」

無数の水球が複雑なラインを描き、全方位からハナエルを襲う。

血の混じった水しぶきが大理石の白い石畳を朱に染めてゆく。

「ねぇ、ニーナ? ボクの前身ってことはさ、キミにも上位天使になれる素質があるよねぇ?

ボクはニンゲンが大っ嫌いだけど、天使には寛大なんだ。

ご覧の通り、ハナエルはボクに逆らって死ぬつもりらしいけど、キミはどっちを選ぶ?

服従か、死か。天使になれたら選ばせてあげるよ! 自分の運命は自分で決めるべきだからね!」

「ガブリエル様……もういないのにゃ……」

ふと、ベールの内側からなにかがこぼれ落ちる。

それは、猫好きのニーナへガブリエルが贈った2個1組のアクセサリー。

片方だけ試しにつけてみたところ、大天使の奇跡により頭から取れなくなってしまった。

以来、誰かに知られるのを恥ずかしく思った彼女は、余程のことがない限りはベールをかぶっていた。

奇跡の依代を失った猫耳の髪飾りは、受け止めようとしたニーナの掌で跳ね、血と水に濡れた床を転がってゆく。

「あ! やっぱりいまのなし。

よくよく考えたらガムビエルはふたりもいらないや。いやぁ〜ごめん。死んで!」

決壊したダムのような、濁流の音が聞こえてくる。

ガムビエルの水瓶の奥からだった。

「ちょうどいいから《天魔神瀑布》を試し撃ちさせてもらうよ。……ン?」

「なに柄でもないことしてるの、ハナエル?」

「まったくだ……。自分でも信じらんねえ」

「は、ハナエル様? ……身体が!」

ニーナをかばうようにして腕に抱いたハナエルの姿がうっすら透けている。

エンジェルの力の根源である精神力が摩耗している証拠だった。

すべて無くなった時、亡骸は残らない。

「そういや……天使や聖獣の最期はこうだったな……。

道理でそこらに転がってるのは……ガーディアンばかりなわけだぜ……」

言葉の真意を理解し、ニーナが青ざめる。

ガムビエルがもたらした混乱による犠牲は、目に見えるものだけではなかったのだ。

ふらつくハナエルが、かすれがすれにニーナへささやいた。

「逃げろ……。どうやらおまえをかばってやるのも無理そうだ……。

おまえはガブリエルの旦那の……忘れ形見。生きてくれ……」

「ハナエル様を置いて逃げられるわけないですにゃ!

ガムビエル様も、どうかご慈悲を……!」

「ボクがニンゲン如きの願いを聞き入れると思う?

キミらは仲良く死ぬ運命さ。あの世でガブ様に伝えるといいよ?

パパを見習って惨めに情けなくやられちゃいましたーってね! アッハハハ!」

「非道いにゃ……。酷すぎですにゃ。

それが……天使様のお言葉ですにゃ!?」

「そうだよ! 天使様だ! ボクがルールさ!」

嘲笑が大広間に響き渡り、悔しげな表情を浮かべたハナエルが崩れ落ちた。

いまにも消えて失くなりそうなその身体をニーナが抱きとめる。

「ハナエルにはもう聞こえてないかな?

カッコつけようとしてカッコつかずに死んじゃうなんて、バカみた〜い!」

「おんどりゃ……どないぬかしとんどいやぁ!!」

怒声を放ったニーナが淡い燐光を纏った。

ノイズがかかったかのように、彼女の姿が風景ににじみ、ぼやける。

「へえ? 追い詰められたのをきっかけに天使になるのかな?

……いや、天使への昇華なら何度か見たことあるけど、これは違う……か。

だったらなんなのさ? そんなの知らないよ? 気に食わないなぁっ!!」

しかしながら、当のニーナ本人も自身の身体に起きた変化に戸惑っていた。

「なんですにゃ、これ!? うぅ……身体が、引っ張られるような……」

「はあ……。結局、戻って来ちゃったにゃあ」

その時、通廊の奥からメインクーンが姿を現した。

やはりニーナ同様の淡い燐光を纏い、その姿はぼやけている。

ニーナの手にするカードデバイスも同調するような光を放っていたのだが、それに気付く者はなかった。

「クゥン! 逃げたんじゃなかったのにゃ?

つまりこれってクゥンの仕業なのですにゃ?」

「知らんにゃ。あと、逃げたかったけど無理だったのにゃ。

どんなに走っても離れても、にゃあにゃの痛みが伝わって来たにゃ。

盗猫の心は、出会った時には奪われてたのかもしれないにゃあ……」

ニーナとメインクーンはガムビエルの正面に並び立った。

その顔から、迷いや悲壮感は振り払われている。

「覚悟は決めたにゃ。にゃあにゃは、どうしたいにゃ?」

「天使様にも過ちはありますにゃ。

だからボクが正しく導いてあげますにゃ!」

「その意気にゃあ!」

ニーナとメインクーンを取り巻くぼやけた景色が、ひときわ大きく揺らぐ。

しかし、それ以上の変化はなく、むしろ収束してゆく。

ついには蝋燭の最後の灯のように淡い燐光ごと消え去ってしまった。

最初から何事もなかったかのように。

変化を観察していたガムビエルの隙を逃さず、距離を縮めたメインクーンが鋭い爪を突き立てる。

その速さは常軌を逸したものであったにも関わらず――

爪は衣服の端を引き裂いたに留まり、ガムビエル本体には届かなかった。

メインクーン以上に神懸かった反応を見せ、わずかに射程外へ逃れたのである。

「おやぁ〜? さっきの妙な変化だけじゃなくて、ボクと同じチカラも持ってるの?

さては神の破片に触れたね? ニンゲンやケット・シーの分際で随分生意気じゃないか!」

メインクーンはある夜、空が光った直後に得体の知れない物体に貫かれたことがある。

特に外傷もなかったため、深く考えないようにしていた。

「そんなこともあったにゃあ」

「少しだけ興味が出てきたよ。おーい、アザゼルいる?」

「気安く呼ばないでくれますか」

「紹介するよ。彼女は悪名高い終末天使のひとり、アザゼル。

最近はボクを含めた4人で終末の四大天使を名乗ることもあるんだ。

彼女を破ったら、ボクと戦う権利をあげるよ!」

「なにを勝手な。……いえ、考えるのも面倒です。いいでしょう。

前座のような扱いは不本意ですが、神の力を宿したゼクスに興味があります。

選別してあげましょう。生き残るべきか死ぬべきか。来る《人類救済計画》執行の前に」

「楽しい報告を待っているよ」

「待つにゃ!」

一方的に告げ、ガムビエルは姿を消した。

アザゼルが神ガムビエルの祝福を受けた鎌を掲げ、戦闘態勢に入る。

「……アザゼル様はどうしてガムビエル様の味方をするのですにゃ?

人間を憎むのですにゃ? こんなの天使様らしくないですにゃ!

どうかこれ以上、ボクをがっかりさせないでくださいにゃ!」

「イメージの押し付けは私が最も忌む行為です。

滅びをもって償ってください」

戦いが、始まる。

Illust. 安達洋介,吟,椋本夏夜,土屋彼某,七六,にもし,モタ,ヤトアキラ,和錆

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

「ミカエル様!」

牢番の短い悲鳴の直後、切羽詰まった表情の天使が飛び込んで来た。

ミカエルに仕える十二使徒のひとり、獅子宮ウェルキエルである。

「心配しましたにゃ」

続いて、兜をかぶった大柄なケット・シー。

さらに続々と地下牢へ駆けつける大勢の足音。

「ソマリ! ウェルキエルとズリエルも……。

ありがとう。よくぞここまで迎えに来てくれました」

ふたりの十二使徒とソマリの後ろには大勢のケット・シー。

みな、囚われの四大天使ミカエルの無事をひと目確認しようと我先に押し合った。

「ご無事でなによりですにゃ」

「大げさですよ。たかが数日。

長らく《罪深き天使の牢獄》に囚われていた頃を思えば些細なものです」

「冗談でもやめてください。我々がどれほど心配したとお思いですか?

双魚宮バキエルの身代わりとはいえ、ミカエル様は敵に捕まり過ぎです!

次はどこの誰に囚われるのでしょうね……」

古典的な鉄格子からミカエルを連れ出しながら、ウェルキエルが溜息をつく。

「ふふ。ウェルキエルこそ軽口が言えるようになったじゃないですか」

「ムリエルやハマリエルの相手をしていれば、そうもなります」

「ところで――」

ミカエルの視線の先。

ケット・シーに混じって見慣れないゼクスが目についた。

「黒の世界のゼクスもいるようですが」

「ミカエル様なら知ってると思うがにゃ」

説明するべく、ケット・シーのセルカークレックスが進み出る。

「俺たちカールファミリー299匹のケット・シー、その大半が拉致監禁されていたのにゃ。

場所は黒の世界のトーチャーズが管理するトラップ屋敷。ガムビエル事変とはまったくの別件にゃ」

「いえ、すみません。把握していませんでした」

「……道理でなかなか助けが来にゃいわけにゃ……」

「紆余曲折、脱出の際に黒の世界のゼクスもついて来てしまった様子。

我々ケット・シー騎士団が彼らの元へ駆け付けた時には、すでに一緒だったのですにゃ」

「一度、白の世界の澄まし顔の奴らを拷問してみたかったんだよね〜♪」

球体関節人形の言葉に同調し、奇妙なおもちゃ型のトーチャーズたちがケタケタ笑う。

「こいつらは散々俺たちをいじめ抜いてくれたが、住処のトラップ屋敷が崩れちまってにゃ。

行く宛てがないっつうから、連れて来てやったのにゃ。仲間としてなら面白そうな奴らだしにゃ。

ミカエル様にお願いにゃ。どうかこいつらの面倒を俺たちに見させてやってくれにゃあか?」

「私からも補足します。彼らはここへ到達するための即戦力として活躍してくれました」

「なるほど。本来なら白の世界の指導者として、即刻追い払いたいところですが……。

間接的に私もお世話になったようですね。騒ぎを起こさない限りは目を瞑ります」

「良かったな、おみゃあら!」

騒ぎ立つカールファミリーとトーチャーズたち。

トラップ屋敷が崩れた背景には桜街家の暗躍があったのだが、真相を知る者はない。

「しかしにゃ、セルカークレックス。

黒の世界のゼクスに白の世界のリソースは合わんにゃ」

「だろうにゃ。……ま、アウトロー同士うまくやってくにゃ。

さて、ここへ来るまでの間に俺らはかなりの番兵を蹴散らしたにゃ。

過去世界から白の世界まで連れ戻してもらった義理は、これで果たせたにゃ?」

ソマリが短い首を動かし、うなずく。

「なら、親分のもとへ戻らせてもらうにゃ」

「いちおう警告しとくにゃ。カールファミリーがまた悪さを企むなら、その時は敵同士にゃ」

「親分の野心は底知れない。きっとそうなる! にゃはは!」

セルカークレックスたちがトーチャーズを引き連れて立ち去ったのを見届け、ソマリは振り返った。

「あ、ミケ王様もご無事でなによりですにゃ」

ソマリが牢獄の隅っこでふて寝している主君へ声をかける。

ミケは飛び起きてソマリに詰め寄った。

「遅いにゃソマリ! ニャインライブズのにゃあを真っ先に心配しろにゃ!」

「勝手にニャインライブズを名乗るほどに図太いミケ王様のこと。

正直言って、あまり心配してなかったにゃあ」

「うぅ。ソマリがにゃあに冷たいにゃ……」

「ミケ王様以上に傍若無人なガムビエル様相手に、領土の主張などするから捕まるのですにゃ」

「もういいにゃ! おまえにゃんか知らんにゃ!」

ズリエルが隣のウェルキエルへそっと耳打ちする。

「さんざん心配していたのに、おかしな関係ですね」

「素直じゃないな。それも含めて微笑ましいのだが」

「ミカエル様、ウェルキエル様、ズリエル様!」

珍しく真剣な眼差しで、ミカエルの手をとろうとしたミケの猫手が空を切る。

残念なことに身長が足りなかったのである。代わりにミカエルの足にしがみ付いた。

「ガムビエルを懲らしめる名案を思いついたにゃ。

にゃあに生命を預けてくれるにゃ!?」

「え? それはちょっと……」

「うふふ。困りましたね」

「悪いがよそを当たってくれないか」

天使たちはばつが悪そうに猫の王様から視線を外した。

「では、我々も一時帰投し、騎士団を再編しますにゃ。また後程!」

ソマリは傷心のミケ王を引きずりつつ、騎士団員とともにキングミケ城へ戻って行った。

3人になった天使たちも地上への階段を登りつつ、言葉を交わす。

「状況を教えてもらえますか」

「地上は混沌としております。

おおまかには、ガムビエルが《反転》させたガーディアンと正常なガーディアンの同士討ちが激化。

エンジェルは各地で力なき者の避難誘導に奔走。十二使徒は現在3手に分かれて活動中です。

我々は救出班。獅子宮ウェルキエル、天秤宮ズリエル、人馬宮アドナキエルの3名です」

ウェルキエルに続いてズリエルが報告する。

「さきほど、伝令のリアンさんから連絡を受けました。

陽動A班の巨蟹宮ムリエルと双魚宮バキエルが終末天使メタトロンおよびサンダルフォンと交戦中とのことです。

悪名高き《天使殺し(エンジェルキラー)》も居合わせているそうですが、いかがされます?」

「当時ならともかく、いまの綾瀬お姉様であれば心配無用。ムリエルの判断に任せましょう」

「承知しました。

いずれにせよ、陽動B班の処女宮ハマリエルと天蠍宮バルビエルが合流すると思われます。

あの4人がそろえば、戦力的には五分五分でしょうか。あくまで戦力としてなら」

ズリエルが愛用の天秤を取り出し、皿の上に十二使徒と終末天使のミニチュアを置く。

2枚の皿は左右にシーソーを繰り返し、やがて十二使徒側に傾いた。

「よりにもよってあの4人なのですね。終末天使には同情します」

「そうですね……。ハハ……」

ミカエルとウェルキエルは顔を見合わせ、乾いた笑いを漏らした。

「残るひとりの終末天使アザゼルも、見知らぬゼクス使いと交戦中とのことです」

「ところで、アドナキエルの姿が見えないようですが?」

「あれ? 突入時は一緒だったのですが。あの子影薄いから……」

ウェルキエルとズリエルが周囲を見回す。

仲間の天使は忽然と姿を消していた。

「ともあれ、状況は把握しました。最優先は人命救助となるでしょう。

情けなくも我々がガムビエルに蹴散らされたあの時、彼女は言いました。

計画の手始めとして、力なき者から救済すると」

「殺すことが救済など歪んでいます。

ヤツは多くの民を瞬時に滅ぼす手段でも持っているのでしょうか。心配です」

「……ですが、吉兆もあります。お気づきでしょうか?」

ズリエルの言葉に、ミカエルがうなずく。

「ウリエル様に人格を上書きされ、もはや別人となったと、私は聞きました。

ですから、私たち3人の弟子にさえ存在を感知できませんでした……が」

「ええ。途絶えていたお姉様……ラファエルの風を感じます。

それだけの不思議が起き得る異常事態、なのでしょうね」

◆ ◆ ◆ ◆

「もう1曲いきます! 聞いてください!

イカちゃんナミちゃんのふたりはいませんが、私たちシャイニング・エンジェルのデビュー曲です」

ガーディアン同士の激戦区に響き渡る声。

場違いな光景の中心に立つのは、ミサキだった。

「シャイニング・エンジェル!」

剣や槍を高らかに掲げてミサキを讃えるガーディアンが、ひとり、またひとり。

ミサキの想いが込められた歌は、ろくな音響装置がないにも関わらず、ガーディアンたちの耳へ届き、心を打った。

ガルマータの師匠コハラの助言に従った結果である。

「スペシャルライブの開催を要求された時は何事かと思ったが。

平常な者ばかりか、ガムビエルに《反転》させられたガーディアンも耳を傾けている。

ミサキの歌声が人々をこうまで惹きつけると、師匠コハラは予測していたのだろうか」

歌で笑顔にしたい。

それは単純で飾り気がなく素直な願い。

ミサキがアイドル活動の理念としていた想いが、いま、形になった。

「ミサキを普通の人間ではないと言った、つばさと美波の言葉も気になる。だが……」

「なんて清らかな歌声だ。心が洗われてゆくようだな、アルダシール……」

「ええ、アルゲウス。彼女こそ輝ける天使。シャイニング・エンジェルです!」

「……いまは考えまい。少なくとも事態は好転しているのだから。

ミサキ、歌い続けてくれ。君の安全は私が保証する!」

「俺たちが、だろう?」

ガルマータの決意に同調する者がいた。コハラを師事する弟弟子のマウナ・ケアである。

再会直後は険悪な状態にあったが、ミサキの説得に溜飲を下げ、いまはこうして肩を並べている。

「そうだったな。私が動けない時はよろしく頼む」

「ケィツゥーの件は後でじっくり話し合おう。いまは死力を尽くせ!」

突如、飛び散る火花。

死角から襲いかかったガーディアンの剣を受け止め、マウナは返す刀で斬りつけた。

完璧な不意打ちに反応された女性は、額から伝う自らの血を妖艶な表情で舐めた。

「我が愛を貫くため、死んでください。ガルマータ」

「マシャール……。君もすっかり雰囲気が変わってしまったな」

「ウフフ。私もいますよ?」

「ケィツゥーまでも。……やはり戦いは避けられないのか」

「ええ。とても会いたかったです。ガルマータ様!」

好意的な言葉とは裏腹に殺意が滲みだす。

その様子を眺め、マシャールは爪を噛んだ。

「一緒にいてさえ、ケィツゥー様は私を見てくれません。

視線の先にはいつもガルマータ。憎らしい。実に憎らしいですッ!」

怒りのままにガルマータへ斬りかかったマシャールの前に、マウナが立ち塞がる。

「悪いな。おまえの相手は俺だ」

「しつこいですよ、マウナ・ケア。どいてください。ガルマータを殺して私も消えます。

あの忌まわしき歌声のせいで意識が混濁してきましたが……証明しなければならないのです。

ケィツゥー様へ届かずとも、愛は永遠です! そのことを! 証明しなければ! ならないのですッ!」

「いい機会だ。エリートのお嬢様に男の良さってもんを教えてやるよ」

マウナの剣が閃いた。

ふたりの戦いが始まった一方、ガルマータとケィツゥーのやりとりも続いている。

「再会を待ち焦がれていました」

「あの日から大して経っていないはずだが……?」

「相変わらず乙女心が分かっていないのですね。

一日千秋の想いだったという、詩的表現です」

「すまない」

「しかし、ミサキさんの歌……邪魔ですね。

精神の弱い者から洗脳されていくようです。耳障りで鬱陶しい」

「洗脳じゃない。浄化しているんだ。

君はそんなことを言う女性じゃなかっただろう。目を覚ましてくれ!」

「ガルマータ! まずいぞ!」

その時、マウナが叫んだ。

彼の腕の中ではマシャールがぐったりしている。精神の鎧も消え失せていた。

「……君の強さは認めるが、相変わらず容赦ないな。

分かっている。ケィツゥーがミサキに目をつけてしまった。私たちで守らねばなるまい」

「違う! 濁流が押し寄せて来たんだ! 耳を澄ましてみろ!」

どこからか。遠くから。

ミサキの歌声やその声援とは明らかに異なる轟音が響いている。

「馬鹿な!? 大雨が降ったわけでもなければ、決壊するような川もないではないか!」

動揺するガルマータの姿を見て、ケィツゥーが薄笑みを浮かべた。

「ガムビエル様が《天魔神瀑布》を行使されたのです。

選別の洪水は力なき下等民を等しく押し流すでしょう」

「なんということだ……。改めて頼む。

どうか正気へ返ってくれ、ケィツゥー。君が必要なんだ。ともにガムビエルへ立ち向かおう!」

「またそうやって綺麗事ばかり並べ立てるのですか。うんざりです」

「痴話喧嘩は後にしろ! 俺はミサキさんを連れて上空へ避難する! おまえもすぐ来い!」

いまや轟音ははっきり聞こえるほど。

濁流はあっという間に間近へ迫っていた。

「来るんだ、ケィツゥー! このままではふたりとも溺れてしまう!」

「心中ですか。それも悪くありません。

大嫌いなガルマータ様とともに果てることができるのなら」

「なにを言う! 死なせるものか!」

ガルマータはケィツゥーの腕をつかんだ。

ケィツゥーは振り払おうとしたが、渾身の力が込められていた。

「珍しく強引なのですね。でも、知ってます。いざとなればこの手を離してしまうのでしょう?

私を捨ててミサキさんへ乗り換えてしまったように!」

「聞き分けてくれ。君が一緒でないと……困るんだ」

「ガルくん! ケィツゥーさん! はやく!」

「なにをもたもたしてるんだ! すぐそこまで来てるぞ! 上がって来い!」

上空でミサキとマウナが叫ぶ。

正気に返ったガーディアンたちも心配そうに見守っていた。

「ガルくん!」

ミサキの悲痛な叫びは迫る濁流にかき消された。

「さあ、行ってください。猶予は数秒もありません。

このまま私ひとり洪水にのまれて死ねば、さぞ後味悪いでしょうね。クスクス」

「馬鹿なことを言うな!」

「ガルマータ様に私の気持ちは分かりません!」

「やはり凍りついた君の心は、簡単には溶かせないのか。

……すべてが決着してから打ち明けるつもりだったが、このことで後悔はしたくない」

「罪の告白ですか? 聞く耳持ちません」

「君に伝えたいことがある」

「きらいきらいきらいきらいきらいきらいガルマータ様の言葉なんて信じられません」

「私の妻になってほしい」

悪態をついて暴れていたケィツゥーの動作が止まった。

「裏切り者と誹られ追われていた私を信じてくれてありがとう。

冴えない私をいつも慕ってくれてありがとう。とても励みになっていた」

ケィツゥーの顔がみるみる紅く染まってゆく。

「この戦いが終わったら結婚しよう、ケィツゥー」

しかし――

無慈悲な濁流はふたりを飲み込んだ。

◆ ◆ ◆ ◆

「五世界は現代世界から分岐した5つの可能性。いわば血を分けた兄弟です。

困った時には仲良く助け合いましょう」

「ありがとなのー」

5つの世界はそれぞれの未来が現実となるよう、他世界の可能性を潰そうとしている。

バラハラの発言はその根底を覆すもの。

混沌を至上の喜びと感じる彼女にとって、5つの世界が泥沼の諍いを繰り広げる状態こそがベスト。

勝手に脱落されてはつまらない。そう考えているのである。

「人間はゼクスを使役して強敵へ立ち向かいますが、抗すべき敵は強さを増す一方。

ならば新たな力を授けるのが、我々竜の巫女の役目です」

「なのー」

「緑の竜の巫女クシュルさんの “死を超越する進化への想い” はエヴォルシードを」

「えゔぉるしーどー」

「赤の竜の巫女メイラルさんの “強者を勇者に覚醒させる祈り” はアルターフォースを」

「あるたーふぉーすー」

「青の竜の巫女ユイさんの “世界を最適化する願い” はゼロオプティマを発現させました」

「ぜろおぷてぃまー」

「次は私とニノさんの番です。ふたりで新たな力を生み出しましょう。

黒と白。陰と陽。禁断の愛が形となって結実するのです! あぁん……すごい」

「あぁんーしゅごいー」

「赤の世界で三博士と呼ばれる科学者のひとりが、生きた鉱石を鎧に纏う秘技を持つそうです。

その話にヒントを得ました。強い絆で結ばれたゼクス使いとゼクスなら、成し遂げるでしょう」

「さっきはだめだったのー。しっぱいなのー。

にーなとめいんくーんねこなら、うまくいくはずなのにー」

「あれは私とニノさん、ふたつの竜の力を混ぜ合わせることができるかどうかの実験がメインでした。

敢え無く失敗に終わりましたが、手応えはあります。次はきっと成功します。ウフフ」

「だれでやるのー?」

「白の世界を脅かすガムビエルさんに、現代世界へ君臨したサタンさん。あれはイケません。

ふたりとも、少々おいたが過ぎるようです。出る杭は打たないとイケません。まずは白から。

彼女に抗するゼクス使いふたり……いいえ。3人と1匹へ力を授けましょう。受け取ってくださいね?」

「めざめよー!」

Illust. 安達洋介,桶谷完,吟,ソガミナベ,にもし,蜂屋マサ,碧風羽,和錆,HMK84,K2商会,memeta,Nidy-2D-

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

神戸上空に異形の人影がひとつ。

彼の者は天王寺大和。またの名を魔人サタンと云う。

絶望の果てに現世へ降臨した堕天使が、瀬戸内海を見下ろしていた。

「明石海峡大橋が崩れた程度か」

その表情は氷のように冷たい。

眉ひとつ動かさず、大和は右の掌を見つめた。

地上には橋の瓦礫が四散し、周辺地域へ荒波が打ち寄せている。放出されたエネルギーの大きさを物語っているが、彼にとっては想定を遥かに下回る威力だった。

「四国を吹き飛ばすつもりで放ったんだがな……。何故だ?」

「なかなか馴染まないなあ……」

なんの前触れもなく背後から発せられた声に、大和が振り返る。

空気中に染み出すように突如現れた女性が、居心地悪そうに身体をくねらせる。

「天王寺大和、もしかしてあなたも……?」

人差し指を顎に当て、蠱惑的な笑みを浮かべたディアボロスが首を傾げている。

腕や背中を露出させた衣装や女性らしい身体つきが、艶かしさを彩った。

「……クレプス?」

それは人間だった頃にパートナーとして背中を預けていたゼクスの名である。

彼女は大和がサタンと成るための裏工作を行い、仕上げに自らも供物となる最期を選んだ。

人間だった頃の記憶は薄れつつあるが、彼女の死に様は大和の脳裏に焼き付いている。

ほかでもない、その手で彼女の生命を奪ったのだから。

しかし、そのクレプスが目の前にいる。

助かるはずのない傷も完治していた。

「黄泉還ったのか」

「そんなところね……。

とても綺麗に殺してくれたおかげで、修復は容易だった」

「そうか」

「もっと追求しないの……?」

「おまえ個人に興味はない。

だが、戻ったのであれば俺の手足となってもらおう。ついて来い」

北東の空へ向けて罪深き漆黒の翼を広げた大和を追い、クレプスが続く。

「人類の下僕扱いなんて吐き気がするけど、仕方ない……。

私も、魂を身体に定着させる時間が必要……動くにはまだ早いから」

黒髪に混じった銀髪をいじりながら、クレプスは小声で呟いた。

「邪魔者もキッチリ追い出さないといけないし、ね……」

◆ ◆ ◆ ◆

大和は大阪城を占拠した。

仮面の意思が心を喰らい尽くしサタン本来の能力が備わるのを待つ間、仮初めの拠点とするためだ。

白の世界のブラックポイントからそう遠くない位置ではあるが、敵対ゼクスの抵抗はなかった。

……が、予期せぬ来訪者が舞い込むこととなる。

『こんにちはー!』

天守閣に備えられた玉座まで朗々と響いてくる、元気の良い挨拶。

『どなたかいらっしゃいませんかー?』

明るくも場違いな声。

瞑想を邪魔された大和は、寝転がって恋愛小説を読みふけっているクレプスへ命じた。

「追い払え」

「もう遅いんじゃない……?」

階下へ続く階段から、うっすらと光が漏れ出している。

「おじゃましまーす」

麦わら帽をかぶり清楚なワンピースを着た少女が、階下からひょっこり顔を覗かせた。

肩に留まったセイクリッドビーストと思しき小鳥の放つ光が、薄暗い室内で、大和とクレプスを照らす。

脱いだ靴を片手に下げた少女は魔人たちの恐ろしげな姿に臆することなく、無遠慮に近付いて来た。

「初めましてサタンさん。お返事がなかったので、勝手に入って来ちゃいました。

でも、大阪城はサタンさんのおうちってわけでもないですし、いいですよね?」

「何者だ。なぜ俺を知っている」

「お洒落な鎧ですね」

「当然だ。

語って聞かせるべき点は山程あるが、まずは俺の質問に答えろ。

何者だと訊いている。サタン殺しの異名を欲するハンターか?」

わずかに残る大和の心が魔人サタンらしからぬ滑稽な言葉を紡ぐ。

だが、そのアンバランスさに気付ける者は、この場にいなかった。

「自己紹介が遅れました。

私は上柚木さくら、趣味は読書、特技は絶対音感、14歳の中学2年生です。

あっ、心配しないでください。両親に頼んで休学させてもらっていますから」

「要件を言え」

「えへへ。なんだと思います?」

「失せろ」

さくらの肩に留まっていたセイクリッドビーストが巨大化し、翼を広げた。

大和が発した衝撃波を間一髪のところで弾く。

「ありがとう、フォスフラム」

「私はさくらの盾ですから。

……くっ。しかし、たかが腕の一振りが、なんて重い一撃なのでしょう」

「小娘ひとり始末できんとは、俺を縛る枷は思いのほか重いようだな」

「ふうん。《叶えし者(キラツ)》か……」

フォスフラムと呼ばれたセイクリッドビーストに横目で視線を送り、クレプスが呟く。

「アヌ? それともスドの眷属? うーん……少し違うような。

少なくともネルガルおじさまとは無関係そうだし、どうでもいいか……」

一方、さくらは不意打ちに怯んだ様子もなく、マイペースに語りかけた。

「そういえば、サタンさんは明石海峡大橋を破壊したって聞きました。

どうしてそんなことしたんですか? みんな困ってますよ?」

「くだらん説教をするため、わざわざ来たのか?」

「まさか。世間話から入った方が会話が弾むかなーって」

「食えん奴だ」

一瞬だけ口元をゆるめた大和につられ、さくらも笑顔を浮かべた。

「双子の姉を待っているんです。

ここで待ち合わせさせてもらってもいいですか?」

「好きにしろ」

「ありがとうございます!

人見知りの八千代がサタンさんへ信頼を寄せる理由、なんとなく分かりました。妬けちゃいますね」

「…………」

記憶の奥底へ追いやられつつある、かつての人間関係。

そのギリギリの淵に引っかかっている、ふたつの名前の片方が《ヤチヨ》だった。

もはや声はおろか顔さえ思い出せない、取るに足らない存在にも関わらず――

完全に忘れ去ることがないのは、なぜだろうか。

「構うな……。怒りに身を委ねろ。オオオオォォォォ!」

どうせすべてを滅ぼすのだから。

◆ ◆ ◆ ◆

「私は大阪城にいるよ。サタンさんのところ。

はやく会いたいなあ。たくさんお話したいなあ」

天使の翼を広げ、今朝もさくらは天守閣の屋根へ舞い上がる。

熱病に浮かされたように頬を上気させ、いつまでも遠くの空を眺めていた。

Illust. 桐島サトシ,にもし,碧風羽

ART DIRECTION 協力:工画堂スタジオ

青葉千歳と龍膽、剣淵相馬とフィーユが肩を並べて森を歩いている。

4人とも興奮冷めやらぬ様子で頬を上気させていた。

「ハシンサイ、すっごく楽しかったゾ!」

「まさかすべての世界のゼクスが集まって、お祭りやっちゃうなんてね!」

「拙者、柄にも無くふぃーばーしたでござるよ」

各地へ混乱をもたらした神々を神域の果てへ追放したことを記念し、リーファーが企画した五世界を巻き込む壮大なイベント《破神祭》。その帰り道である。

様々なアトラクションのフィナーレを飾ったスペシャルライブは、各世界の超技術を結集した舞台装置やアーティストたちの熱唱により、大成功を収めた。

「まだ耳が痛てぇ。リーファーは苦手だが、あの行動力は素直にすげぇよ」

「敵同士の他世界とさえ、きっかけさえあれば分かり合えるってのに……。

まったく! 緑の世界の仲間同士で争ってる場合じゃないよ!」

「……蜂女と神が、現代にユグドラシルを根付かせようとしてる。

緑の世界の歴史をなぞるため、オレか、蜂女に従うゼクス使いのガキに種を埋め込むんだってよ。

ガキのことは詳しく知らねぇが、樹人化の能力を持つオレは植物の苗床にぴったりなんだろうぜ」

相馬の愚痴を受け、龍膽が率直な意見を述べた。

「萌芽したら最後、人類の未来はないでござるよ。その話、捨て置けぬ」

大樹ユグドラシルの底知れない生命力は総てを呑み込む。

龍膽は滅亡寸前まで追いやられた緑の世界の数少ない生き残りである。

ブラックポイントから新天地へ旅立つ同胞に促され、気付けば現代を訪れていた。

主君を失い、生きる希望を失っていた彼は、主君の遠い祖先である千歳との出逢いに光を見出した。

そして、いまに至る。

「やつらの名前は突き止めた。いちおう共有しとくぜ。

神はイシュタル、蜂女はヴェスパローゼ、ゼクス使いは百目鬼きさら」

「その子、いくつくらい?」

「小学生になってるかなってないか、くらいだな」

「悪い大人に騙されてる気がするんだけど、なんとかしてあげられないかな」

「相変わらず甘ぇことばっか言ってんなオマエは。

敵は敵だ。中途半端なことしてたら、いざって時に足下すくわれるぜ」

「そりゃそうだけどさ。モヤモヤするなあ」

核心に迫ってはいないものの、千歳の予想は概ね当たっている。

ヴェスパローゼはユグドラシルの件と並行して千歳の魂の封印か消滅を目論んでおり、幼いきさらはヴェスパローゼの言いつけを守ろうと必死になっていた。

「たまにはこっちから仕掛けてみるか」

「そうだゾ! アイツらのせいでアタシはソーマに捨てられたんだ! とっちめてやる!」

「あーはいはい。面目次第もございません。許してくださいフィーユ様!」

「気持ちがこもってないゾ!」

以前、相馬はフィーユのためを想って彼女を冷たく突き放したが、覇神ギルガメシュとの戦いで窮地に陥った彼は、成長した彼女に救われた。

それからというもの、頭が上がらない。

表面上は相変わらずであったが、ふたりの絆もまた、遥かに強くなっていた。

◆ ◆ ◆ ◆

「おきゃーりなしゃい」

百目鬼きさらは舌足らずな言葉でヴェスパローゼを出迎えた。

はるか未来の緑の世界から、ユグドラシルの種を持ち帰ったのである。

「あら、あなた……なにかあった?」

きさらを取り巻くリソースが、質・量ともに変わっている。

彼女の境遇を不憫に感じた緑の竜の巫女クシュルが竜の息吹を与え、覚醒させたのだった。

同時に、神イシュタルの干渉も途切れ《叶えし者(キラツ)》ではなくなっている。

一度《叶えし者(キラツ)》となった者を救う方法はない。

そのはずだったが、四大天使ウリエルが神々を神域の果てに追放した影響は徐々に現れ始めていた。

「きぃ、げんきになった。ろぉぜのやくにたつ」

もっとも、きさら自身は変化の理由を知らず、体調の変化と考えていた。

「頼もしいわね。

でも、使えないと判断したらいつでもユグドラシルの種を埋め込む準備は出来てるから」

「……ぅゅ」

一方で、ヴェスパローゼも変化を遂げている。

夜空を流れる星屑に心臓を穿たれ、人智を超える力を得た。

星屑と思われたそれは覇神ギルガメシュが敗れし時、無念が結晶化した《覇神の欠片》。

神に近付いた者たちは《賜わりし者(プリュツ)》と呼ばれた。

「幸か不幸か神の力を拾ったからには、イシュタルとの関係も白紙かしら」

大樹ユグドラシルを現代に根付かせる上で有効だと判断し、ヴェスパローゼは神イシュタルと同盟を結んだ。

しかし、自身が神に近しい存在となったからには、必要以上に神へおもねる必要はない。

とはいえ、敵対も良策とは感じなかった。

「どうしたものかしらね」

ヴェスパローゼには別の懸念もあった。

「……あの星屑、もうひとつ近くに墜ちたわ。

誰かが拾ったとしたら、邪魔になるかもしれない」

◆ ◆ ◆ ◆

闇夜の森を見下ろすなだらかな崖の上、松明の灯りに照らされる八大龍王一派の姿があった。

和修吉、徳叉迦、難陀、跋難陀、摩那斯が背後に同門のホウライを多数引き連れている。

「モウギについては機を改める」

彼らはブラックポイントを九州の高千穂へ移動させ、同座標のはるか未来に根付く《モウギ》に到達することで、精強だった原初のホウライの力を取り戻そうと目論んだ。

《モウギ》は大樹ユグドラシルの根であり、その中にホウライの神祖《ソーマ》が眠っているのである。

徳叉迦が各務原あづみを利用して赤の世界の注意を引きつけている隙に、彼らはブラックポイントから未来へ戻った。

しかし、あと一歩のところで大樹を見守る者の妖かしに遭い、《モウギ》を見失ってしまう。

失敗は彼らの妄執に火を点けた。

「集落を占拠し、建国の礎とする」

和修吉が手を振り上げ、崖を滑り下りる。

「私に続け」

軍勢は鬨の声を上げながらなだれ込んだ。

崖下の森に拠点を築いたライカンスロープの集落を目指して――

Illust. 柴乃櫂人,堀愛里,竜徹

「いてて」

「名門八大龍王の軍勢に立ち向かうなど無茶の極みでござる」

「悪いクセが出ちゃったね。……だって許せないじゃんか!」

「あやつらは天に代わって成敗せねばな」

「千歳さん、龍膽さん、昨夜はお疲れ様でした」

夜通し走り回って疲れ果て、広場で寝転がる千歳と龍膽の元へ、4人のゼクスが集まって来た。

ホウライの優鉢羅と娑伽羅、ライカンスロープのウェアジャガーとウェアクーガーである。

「ウチらだけじゃどうしようもなかった。助太刀、恩に着る」

「やめてよ。龍膽はともかく、あたしなんて和修吉の部下に殴りかかって返り討ちに遭うようなヘナチョコだしさ」

「でも、貴方の行動は恐怖に立ちすくむ者へ勇気を与えました」

「そして、いち早い千歳殿の決断なくば、犠牲者はもっと増えていたかもしれぬな」

「和修吉や難陀たちとは水面下で確執が続いていましたが、いよいよ敵対することになりそうです」

昨夜、和修吉とその一派が多数の門下生を従え、ライカンスロープの集落を襲撃した。

彼らは瞬く間に制圧を完了すると、その場で八大龍王による《龍王殿》の建国を宣言したのである。

報せを聞きつけた千歳は、優鉢羅や娑伽羅とその門下生らとともに戦火に見舞われた集落へ突入し、交戦。

混乱するライカンスロープたちを解放すると、ホウライの里へ誘導した。

「人的被害は抑えられたかもしれないが、また皆に辛い思いさせたのは事実。

青き機械との抗争、黒き魔人の襲撃、赤き戦士の侵略、神々の暗躍……。

ようやく見つけた新天地だってのに戦の種火は消えることがないのかねぇ」

ウェアクーガーがやるせなさに歯噛みし、未来に居た頃を思い返した。

緑の世界は大樹ユグドラシルがすべてを覆い尽くし、呑み込まんとしている植物の世界。

共存を試みたホウライ、対抗すべく野性を得たライカンスロープ、植物化を受け入れたリーファー。

三者三様の進化を遂げた人類だったが、繁茂する木々は太陽と大地の恵みを奪い、生存圏を削ってゆく――

滅亡は目前に迫っていた。

そんな折にブラックポイントが開き、わずかな生き残りが新天地を求めて現代を訪れたのである。

ホウライやライカンスロープは肥沃な自然の恵みに感謝し、それぞれの種族がひと固まりとなり集落や里を築いた。

そして、いまに至る。

口を閉ざしていたウェアジャガーが怒りをぶちまけた。

「なにが五頭領! 皆で築き上げた集落を奪われるとは……。精進が足りぬでござる」

「同じ八大龍王を名乗る者として、同朋の暴挙を大変申し訳なく思います。

彼女らが良からぬ企てを目論んでいたことは、父の暗殺からも明白でしたのに」

娑伽羅が頭を下げる。

彼女の父である先代娑伽羅は和修吉らの欲望を知り、口封じされたと見られている。

「ウェアタイガー様とウェアパンサー様は行方知れずの阿那婆達多と菖蒲を探す旅に出たと聞きます。

五頭領がそろっていれば、和修吉の軍勢をものともせず撃退できたかもしれませんね。

それすらも我ら八大龍王の行いに起因するもの。面目次第もございません」

「ああ、いや、滅相もない。頭を下げるなどよしてくだされ、おふたりとも!」

「あたしあんまし詳しくないんだけどさ、五頭領っていうからにはもうひとりいるんだよね?

昨晩も見掛けなかったけど、その人もどこか行っちゃってるの?

「千歳殿、残念ながらあやつは誰かのために拳を振るうような男ではござらんよ。特にいまは」

フィーユとの決闘に敗れたにも関わらず五頭領の肩書きを突き返されたガイルタスクはプライドをひどく傷つけられ、逆恨みを通り越した復讐心に囚われている。

身内の恥として、ウェアジャガーは多くを語らなかった。